相信大家都有這樣的困擾,生活中總會遇見一兩個討厭的人。

進一步撕破臉鬧得太難看,退一步忍着又覺得太憋屈。想要無視對方,但越討厭反而越容易關注他的一舉一動,根本忽視不了。

嚴重時,還會在半夜一遍遍反覆回想對方的言行舉止,氣得睡不着。

長久下去,嚴重消耗自己的心力,影響到自己的日常生活和情緒。

其實,心理學家給出了一個方法,既能維持表面的和諧,又能不讓自己受氣,那就是“空椅子技巧”。

空椅子技巧:釋放自己的情緒

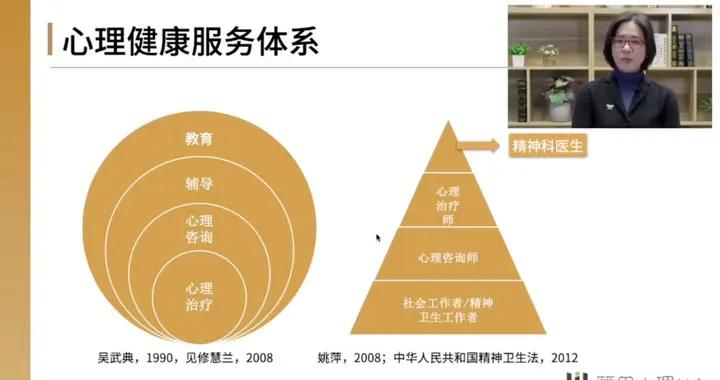

“空椅子技巧”由心理學家弗裏茨·佩爾斯(Fritz Perls)提出,用來調節人們內心的衝突。

弗裏茨·佩爾斯認爲,人的所有問題都來源於個體與羣體關係的失和。

他所創造的“空椅子技巧”,就是幫助人們在釋放情緒的過程中發現自己的內心,從而重建心靈上的秩序。

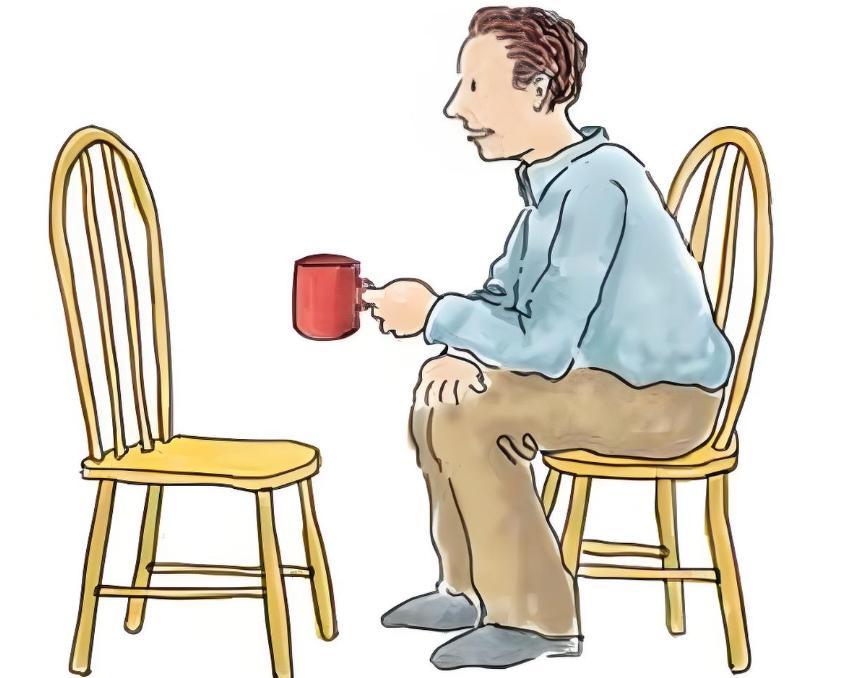

“空椅子技巧”的操作方法,可以分爲三步:

第一步,找到一把空椅子,放在你的面前,想象這把空椅子上坐的是你討厭的人;

第二步,對着空椅子說出你想說,但又礙於種種原因不能說的話。

可以是你的不滿、憤怒,也可以是謾罵,最重要的是將自己所有的不滿情緒發泄出來。

第三步,嘗試坐到那把空椅子上,從對方的角度回應自己說的話。

這並不是爲了理解對方,而是探尋爲何對方的某些言行會讓自己產生討厭的感覺。

是因爲對方在他身上你看到了害怕面對的真實自己?還是對方身上的某種特質讓你回想起了曾經的創傷經歷?

“空椅子”爲我們提供了一個安全的環境,能夠無所顧忌地說出自己內心的真實想法。

當你進行完這三個步驟時,就會發現自己的負面情緒全都被倒在了這個“空椅子”上,能有效放鬆心靈。

同時,你也從感性的情緒體驗,轉變爲理性思考情緒的源頭,離解決問題又更近一步。

不回應,是對微妙惡意最好的處理方式

我們遇到討厭的人,大致可以分爲兩類:

一類是對方沒有做出什麼實質性的行爲,甚至可能是第一次見面,但看見對方那張臉就覺得渾身難受。

另一類是對方確實有一些言行,讓別人感到不舒服。

最近網上有一個很火的詞條,叫做“微妙的惡意”,指的是那些沒有直接撕破臉,甚至以“誇讚”的方式表達出來的惡意。

就像鞋子裏的一粒石子,雖然不怎麼傷人,但實在難受。

這類惡意往往會給人“似是而非”的感覺,當下不能立即確認和反擊,事後反而更容易陷入內耗之中。

“微妙的惡意”並不以直接的方式表現出來,對方一會表現出善意,一會表現出惡意。

其實,如果在善意和惡意之間來回切換,對方大概率討厭你。

偶爾的善意是因爲你對他有用,卸下僞裝的惡意纔是真實態度。

曾經看到一個叫momo的網友分享經歷,她有個很要好的同事,雖然對方被裁員了,但兩人一直保持着聯繫。

網友的媽媽去世之後,同事就經常在聊天時說自己的媽媽有多好,這無疑是在不斷刺激網友的喪母之痛。

在心理學中,有個概念叫做“補償機制”,指的是當個體看到別人的生活事業更順利時,就會產生一種失衡感。

但是,個體又不願意承認自己的不足和對他人的羨慕,於是就會選擇通過模糊的評價來削弱他人的價值。

比如,當你通過一場考覈時,善意的方式會直接認可你的能力;

而含有微妙惡意的人則會把你的能力歸結於運氣:“不錯啊,我要是像你一樣運氣好就好了。”

面對這種微妙的惡意,最好的方式就是“不回應”。

如果你接了對方的茬,就默認了自己存在問題,正合對方的意。

說到底,不管對方怎麼評價,心裏到底是怎麼想的,都是對方自己的問題。

而我們需要做的,就是分清“對方的看法”和“自己的實際情況”。

無論對方說什麼,你都不搭腔,也不往心裏裝,主動屏蔽那些微妙的惡意。

總而言之,當面對討厭的人時,“空椅子技巧”可以幫助我們宣泄內心的負面的情緒,看清自己的內心。

而當面對那些微妙的惡意時,不回應、不把時間和情緒浪費在對方身上,纔是最好的選擇。

-The End -

作者-貓頭鷹

第一心理主筆團 | 一羣喜歡仰望星空的年輕人

圖片源自網絡,侵權請聯繫