說起1960年那段日子,李井泉作爲四川省委第一書記,接到國務院副總理李先念的電話,要求四川增加糧食外調數量,結果李井泉直接回懟說,你是國務院,就你們有困難,我這裏還是“小國務院”呢,誰理解我們呢?這事在歷史上挺有名的,反映出當時全國糧食短缺的嚴峻形勢,也顯示出地方領導在執行中央任務時的壓力和矛盾。那個時代,國家正面臨三年困難時期,糧食問題成了頭等大事,中央爲了保重點城市如北京天津上海,就得從產糧省調糧,四川作爲天府之國,自然成了重擔子。開始時四川還能扛住,但調着調着,本地也快撐不住了,李井泉他們算過賬,再多調一億斤,四川自己就得捱餓,這時候中央還加碼,他就忍不住發火了。不過話說回來,這不是個人恩怨,而是大局和小局的衝突,李井泉最後還是服從了,但也付出了代價。

先聊聊背景,那幾年全國糧食產量下滑嚴重,原因有自然災害,也有政策因素,總之供應緊張到極點。中央開會決定全國一盤棋,統一調度,意思就是有糧的地方多出點,支援沒糧的地方。四川新中國成立後連續豐收,庫存多,就成了調糧大戶。從1959年到1962年,四川外調糧食總量高達147億斤,這數字聽着嚇人,相當於省裏總產量的好大一部分。中央的考慮是保京津滬,這些地方工業發達,人口密集,如果斷糧,影響太大。報告顯示,北京存糧只夠四天,天津差不多,上海兩天,這要是沒及時補充,後果不堪設想。所以國務院下死命令,各省必須完成任務,李先念作爲分管財經的副總理,負責具體調度,他打電話給李井泉,就是催這個事。

李井泉那邊呢,四川也不是鐵板一塊,雖然叫天府,但省內也有窮地方,山區和邊遠地區本來就薄產,加上連續外調,庫存見底了。省委同志們開會討論過,省裏已超額完成購銷計劃,再調就得動用本地口糧,這會造成省內飢餓。李井泉給中央打報告,希望緩一緩,但國務院會議上,周恩來和李先念都強調,機動糧用光了,必須按計劃走,否則國際上會看笑話。四川省委其實挺講大局的,他們服從了,但情緒積累到頂點。那天李先念打電話,說不但要完成原計劃,還得增加,李井泉就爆發了,直接懟回去,意思是國務院管全國難,你們不體諒我們管一省的難,我們也得統籌本地啊。這話聽着直白,但挺接地氣的,換誰攤上這事,都得憋屈。

事後李井泉也沒閒着,他和其他領導在調糧文件上簽字,硬着頭皮執行。結果四川外調了更多糧食,支持了全國,但本地確實出了問題,部分地區出現飢餓,羣衆生活苦。有人後來舉報李井泉,說他不顧四川人民死活,向中央表功,這其實冤枉了,現存檔案證明,調糧是中央決定,有文件和電話記錄。李井泉面對這些,從不解釋,只檢討自己,把責任全扛了。這點上,他顯示出老革命的擔當,維護中央權威,不讓矛盾擴大。晚年很多人勸他寫回憶錄澄清,他拒絕了,說不寫,家人也不能寫,這就讓歷史留了點空白,但也體現了他的風格。

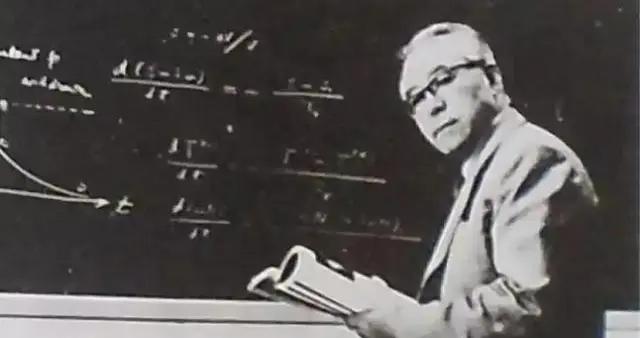

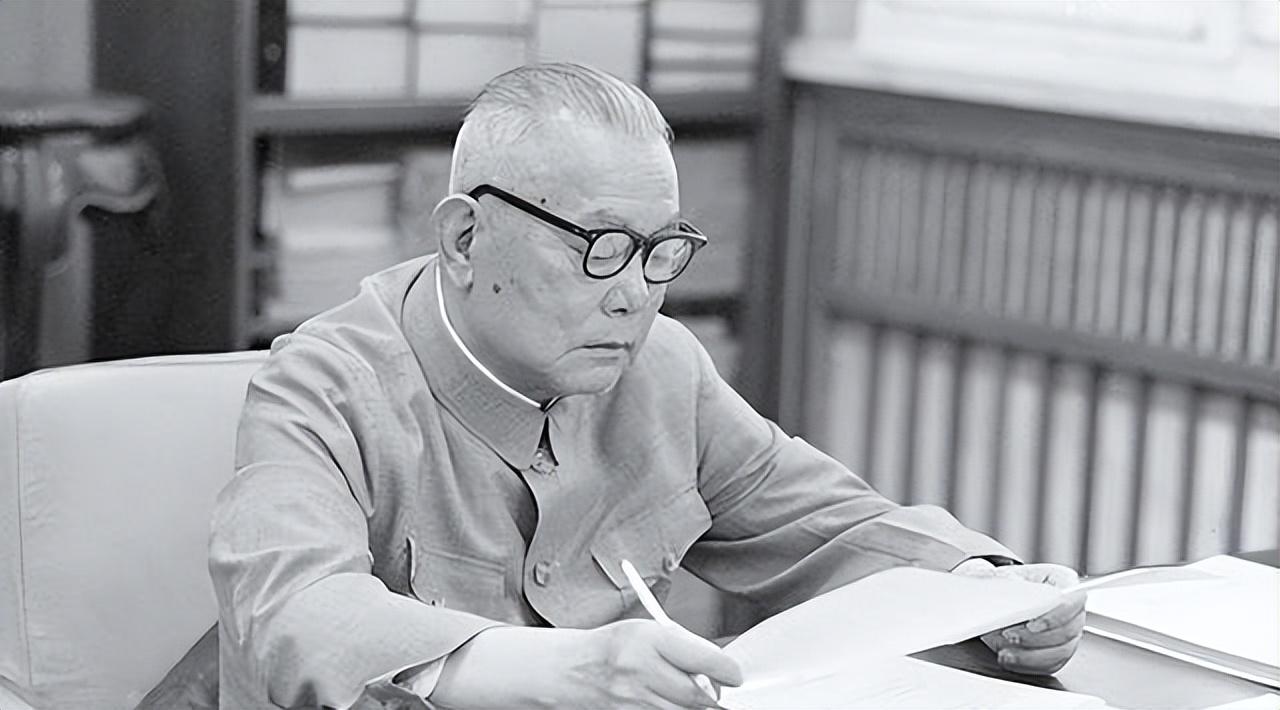

李井泉這個人,1909年生在江西臨川農村,早年參加革命,1927年加入共產黨,長征、抗日、解放戰爭都經歷過。新中國成立後,他在四川工作多年,從川北區黨委書記幹起,領導土改和剿匪,後來當省委書記,推動農業和工業建設。那個時代地方領導責任重,他主政四川時,省裏發展不錯,但困難時期調糧這事,讓他背了不少鍋。1967年後他遭關押,妻子和兒子死了,他自己關了多年,1978年復出,當了全國人大副委員長,到1989年去世。整個一生,貢獻大,但也喫苦多,尤其調糧事件,讓他晚年不願多提。

再深挖這事,爲什麼李井泉敢懟李先念?兩人其實關係不錯,都是老同志,李先念管財經,李井泉管地方,但任務壓下來,誰都急。李井泉的話“小國務院”,其實是比喻,意思四川省委也得像國務院一樣統籌全省,徵糧購糧保民生,更難。中央文件顯示,調糧是全國統一部署,四川貢獻最大,但也導致省內問題。歷史檔案裏,有中央給四川的指示,明確要求調出數量,李井泉執行了,但情緒爆發那一下,成了焦點。後來有人拿這話說事,放大成對抗中央,其實不對頭,現存記錄證明是形勢所迫。

從全國看,這事體現了那個年代的集體主義精神,大家爲大局犧牲局部。四川外調147億斤,幫京津滬渡過難關,但本地付代價大,人口多,基數大,減量後人均口糧低。中央後來也調整政策,減輕負擔,但已晚了點。李井泉在其中,夾在中央和地方間,難做人。他不解釋舉報的事,顯示出黨性強,寧可自己喫虧。晚年復出,他繼續工作,當副委員長時,參與立法,推動改革,但調糧那段,他閉口不談。

說實話,這事接地氣的地方在於,它不是高層抽象決策,而是具體到人。李井泉懟那句,像是普通人發牢騷,你國務院難,我們小地方更難,誰體諒?但他懟完還幹活,這點值得敬佩。歷史資料多來自檔案和回憶錄,比如中央文件集,證明調糧有據。李先念後來也回憶過困難時期,說調度難,大家都急。李井泉去世後,評價是優秀黨員,貢獻突出,但調糧爭議一直有。

擴展看,整個困難時期,類似事不少,其他省也調糧,河南安徽也重,但四川最多。中央的全國一盤棋,保了城市工業,但農村代價大。李井泉作爲執行者,壓力最大,他算賬時,發現再調就餓人,但服從了。這事有內涵,講擔當和犧牲,老一輩就這樣,個人榮辱放一邊。網上資料顯示,調糧總量四川第一,幫全國穩大局,但本地餓死人多,這點歷史承認。

李井泉生平,從江西農民到高層,路不平。1927年南昌起義後,他組織農民武裝,1930年入黨,長征中在紅軍任職。抗日在晉綏開闢根據地,解放戰爭進軍西南。1952年主政四川,推動水利如都江堰重修,農業合作社建。困難時期,他執行調糧,但也反映本地難。晚年不寫回憶,留給後人評說。