1949年10月,新中國成立的喜訊傳到大洋彼岸,美國各地的中國留學生奔走相告。許多人毅然放棄優越條件,收拾行囊準備回國。錢學森、鄧稼先、華羅庚等一批科學家衝破重重阻撓,踏上歸國旅程。但與此同時,一位名叫林燁的清華高材生卻做出了截然不同的選擇。

在波音公司30萬美元年薪的誘惑下,林燁決定留在美國,並放棄中國國籍,加入美國國防項目。更令人震驚的是,他後來主持研發了 “民兵3”洲際導彈,這種能夠攜帶核彈頭、射程覆蓋全球的毀滅性武器,一度成爲懸在祖國頭頂的利劍。

而林燁晚年時,在美國奉獻了一輩子的他,卻想要回國養老。

很多人得知後嘲諷他:“你不是美國人嗎?中國不歡迎你”。那麼,林燁最終回到祖國了嗎?

1918年,林燁出生於北平一個富裕家庭。作爲家中驕子,他從小展露出在數學和物理方面的過人才華,學業成績一直名列前茅。憑藉出衆天賦,他順利考入清華大學,成爲衆人眼中的天之驕子。

那時的中國積貧積弱,科技水平遠遠落後於西方國家。爲培養能夠報效祖國的優秀人才,國民政府利用美國退還的“庚子賠款”設立了公派留學項目。1941年,23歲的林燁從清華衆多才子中脫穎而出,獲得了寶貴的公費赴美留學資格。

當輪船抵達美國港口,林燁踏上異國土地的那一刻,眼前的景象讓他驚呆了。“看着眼前的高樓大廈、寬敞的馬路,林燁心中感慨萬分:這大概就是傳說中的天堂吧!”這位來自戰亂中國的年輕人,迅速被美國的繁華所吸引。

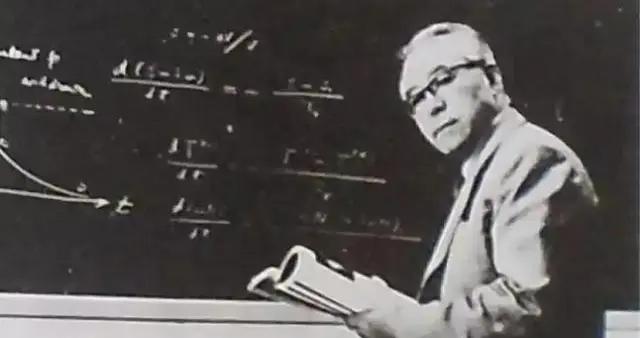

在美國,林燁展現出驚人的學習能力。他很快自學掌握了英語,在學術領域嶄露頭角。有人評價他爲“中國的天才”,他還被邀請到多個名校講課。

1949年,新中國成立的消息傳到美國,在留美學生中掀起歸國熱潮。美國當局爲阻止人才流失,對頂尖科學家展開瘋狂挽留。林燁面臨着人生中最重大的抉擇:是回到一窮二白的祖國參與建設,還是留在物質條件優越的美國?

波音公司開出了致命誘惑——年薪30萬美元,並承諾美國國籍和首席工程師職位。面對天文數字般的薪酬和優渥生活,林燁動搖了。

“當時中國比較落後,與美國的物質條件有很大差距,於是在看到美國給出的優厚待遇之後,林燁果斷選擇了後者”。

更令人心寒的是,爲表達對美國的忠誠,他主動放棄中國國籍,並宣稱:“我完全放棄曾經所屬的國家,全力效忠於美國,對抗所有的敵人。”

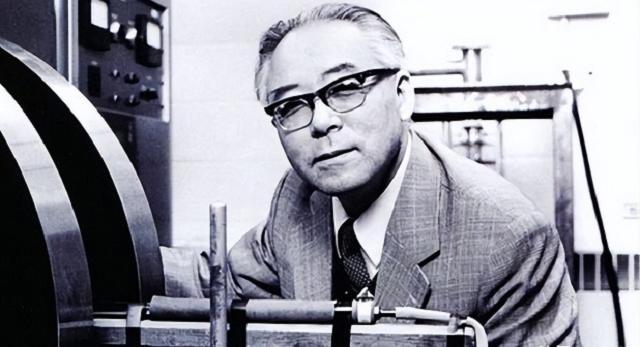

加入波音公司後,林燁被委以重任,主持研發新一代陸基洲際導彈。當時正值美蘇冷戰白熱化時期,洲際導彈成爲大國較量的核心籌碼。

林燁憑藉過人的物理天賦,帶領團隊攻克了導彈推進系統的關鍵難題。他創新性地提出三段式火箭推進設計,使導彈射程突破15000公里。

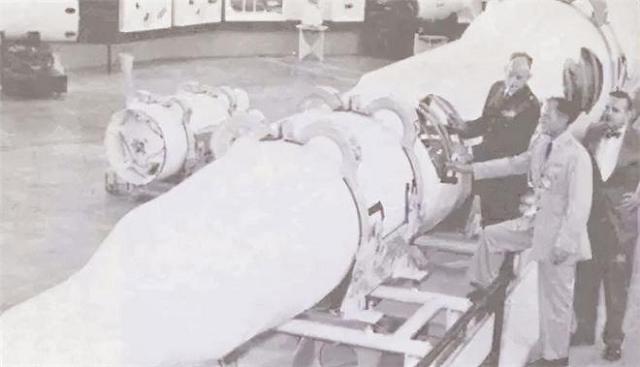

這一突破性成果最終催生了 “民兵3”洲際導彈——可攜帶三枚核彈頭,射程達13000公里,成爲當時世界上最先進的戰略武器之一。

“民兵3”導彈的成功使波音公司擊敗所有競爭對手,贏得美國軍方數十億美元的訂單。林燁因此成爲美國的國家功臣,被邀請到五角大樓任職,走上人生巔峯。他住進豪華別墅,享受百萬年薪,來中國訪問時還受到高規格接待。

當林燁在美國享受榮華富貴時,他的清華同窗梁思禮正在中國艱苦環境中奮鬥。1956年,梁思禮被任命爲國防部第五研究院自動控制研究室副主任,成爲錢學森手下10個室主任之一。

1966年10月27日,我國完全自主研發的 “東風二號”導彈攜帶原子彈準確命中新疆羅布泊的目標。從此中國成爲真正具有核打擊能力的國家。面對兩國截然不同的導彈發展軌跡,梁思禮曾感慨道:

我有一個朋友叫林燁,他搞的導彈是瞄準中國的,我搞的導彈是保衛祖國的。

輝煌過後是漫長的落寞。隨着冷戰結束和年齡增長,林燁在波音公司的地位逐漸下降。“美方利用完他的價值之後,並沒有再理會這名科學家的晚年生活”。更令他痛苦的是,他始終無法真正融入美國主流社會。

“身爲中國人,林燁始終未能真正融入美國社會,難獲公平對待。雖才華備受認可,但他背棄祖國的舉動成了不可抹去的污點,其他科學家對他輕蔑排斥。”曾經的科學明星,漸漸變成了行業裏的邊緣人。

步入晚年的林燁思鄉情切。看着當年回國的同窗青史留名,受到國人敬仰,而他雖曾享盡榮華,卻始終無法擺脫精神上的漂泊感。落葉歸根的念頭越來越強烈,爲此他多次通過媒體表達思鄉之情,並向中國大使館遞交回國申請。

然而,這個曾經被祖國寄予厚望又深深傷害祖國的遊子,等來的卻是冰冷的拒絕。有報道稱,當他申請回國時,得到的回應是:“你的祖國在對面!”中國人民對他的回國願望也集體表示反對。

“他的晚年生活也非常悲慘,成爲一個臥病在牀的老人”。在病榻上,林燁終於悔悟:“如果再讓他選一次,他肯定會放棄美方給出的一切條件回到國內”。可惜人生沒有重來,有些選擇一旦做出,就無法回頭。

與林燁形成鮮明對比的是,錢學森回國時被美國海關非法拘留,半個月內瘦了十幾斤,仍不改回國決心。華羅庚在聽到新中國成立的消息後,毅然拒絕美國豐厚待遇,即使面臨人身威脅也堅持回國。

梁思禮在美國時也面臨與林燁同樣的高薪誘惑,但他選擇回到一窮二白的祖國,住平板房、喫青菜米飯,最終成爲中國導彈事業的奠基人。當被問及與林燁的不同時,梁思禮的回答簡單而深刻:“愛過這一課,我不曾落下半節”。

歷史如鏡,照見人心。林燁的人生軌跡成爲一面警示後人的鏡子,科學或許無國界,但科學家永遠有自己的祖國。在國家需要和個人利益之間的抉擇,檢驗着每個知識分子的靈魂重量。

當林燁在異國他鄉孤獨終老時,他設計的民兵3導彈仍在發射井中待命,而梁思禮參與研製的東風導彈已巍然屹立在中華大地上,守護着這片他們共同出生的土地。兩種選擇,兩種命運,歷史最終給出了公正的評判。