2025年7月的地中海,季風依舊溫熱,但吹向耶路撒冷的風,卻帶着前所未有的寒意。這份寒意,並非來自自然,而是源於一張擺在以色列總理內塔尼亞胡案頭的聯合聲明。這張紙的分量,重若千鈞,因爲它背後,站着17個國家,代表着遍佈全球的強大意志。

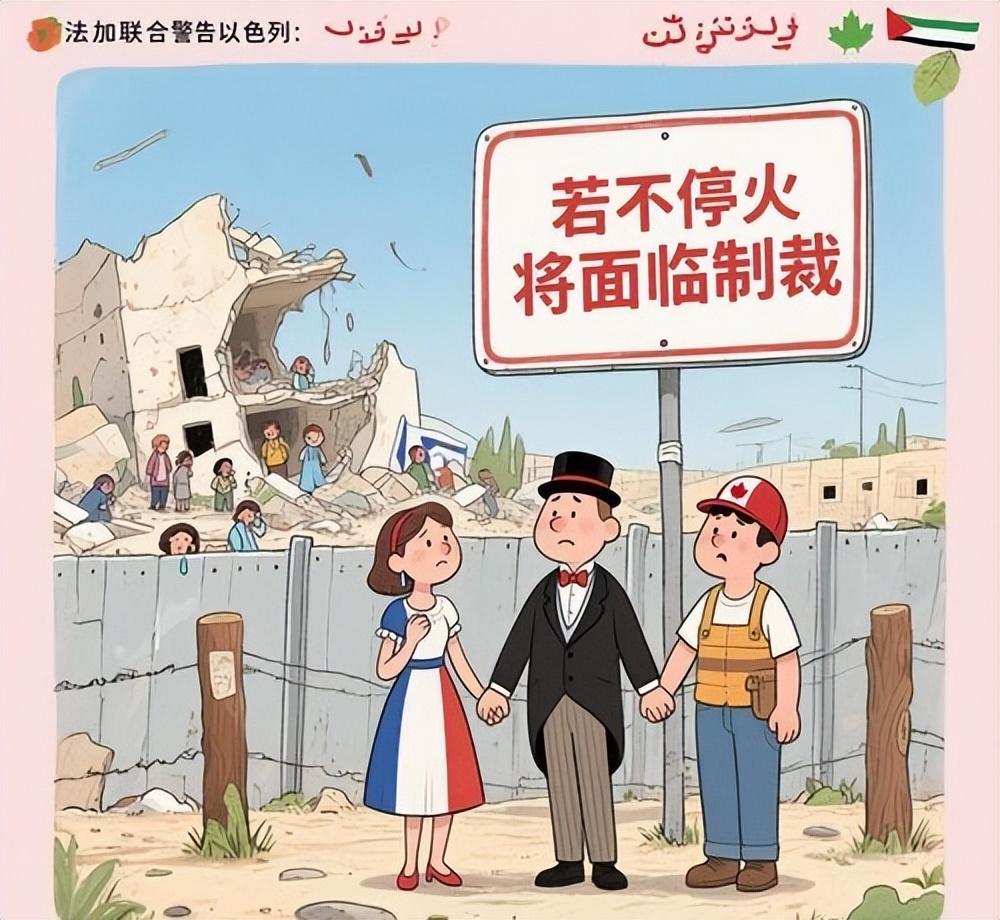

這不再是過去那種不痛不癢的外交辭令,而是一份份量十足的最後通牒。從以色列的鄰國約旦、沙特,到隔海相望的歐洲大國英國、法國、德國,再到遠在北美的加拿大,17國以前所未有的統一口徑,向以色列發出了最嚴厲的警告。聲明的核心內容直指要害:哈馬斯必須終結其在加沙地帶的武裝行動,並將武器交由合法的權力機構;而作爲交換,也是作爲解決衝突的根本,以色列必須承認“巴勒斯坦國”的獨立地位。

這正是“兩國方案”的靈魂所在,也是數十年來中東和平進程中,以色列右翼政府最不願觸碰的紅線。如今,這條紅線被17個國家聯手清晰地劃出,不容再有任何模糊。聲明嚴厲譴責了以色列國防軍在加沙地帶持續的軍事行動,要求其立即撤離,並全面停止在約旦河西岸的定居點擴張活動。每一個字眼,都像一枚釘子,釘在內塔尼亞胡政府的強硬立場之上。

國際社會的耐心,顯然已經耗盡。 以往的“口頭譴責”和人道主義呼籲,在連綿不絕的炮火面前顯得蒼白無力。這一次,世界選擇了用行動來表達決心。法國宣佈,將立即出動空軍,向被圍困的加沙地帶空投40噸緊急人道主義物資。德國、法國、英國三國外交部長,也宣佈將聯袂訪問以色列,其目的不言而喻——當面施壓。

更深層次的信號,隱藏在這些行動背後。在當前炮火連天的複雜局勢下,任何大規模的人道救援行動,都不可能在沒有軍事保障的情況下進行。法國的運輸機需要護航,外交官的專機需要安全走廊。所謂“17國部隊已做好最壞準備”,並非空穴來風。這意味着,爲了確保人道救援的執行和外交壓力的傳導,相關國家的軍事力量已經進入高度戒備狀態,隨時準備應對可能發生的任何意外。這是一種姿態,更是一種強大的威懾。它告訴以色列,這次國際干預的決心,是帶着“牙齒”的。

在這場多國協同的施壓行動中,英國的角色尤爲突出。作爲以色列的傳統夥伴和美國的重要盟友,英國此次的態度轉變極具指標性意義。首相斯塔默領導的政府,一改前任的模糊策略,直接向內塔尼亞胡劃定了清晰的“最後期限”。斯塔默公開喊話,要求以色列必須立即停止在加沙的軍事行動,並坐到談判桌前。否則,英國將在今年9月的聯合國大會召開之前,單方面正式承認“巴勒斯坦國”。

這記重拳,打在了以色列外交的軟肋上。英國的承認,將可能引發歐洲乃至整個西方世界的“承認潮”,徹底改變巴勒斯坦的國際法理地位,讓以色列在外交和道義上陷入前所未有的孤立。斯塔默的條件清單非常具體:以色列必須同意永久停火、必須爲“兩國方案”的落實提供明確路徑、必須允許聯合國救援機構無條件重返加沙。這幾乎是剝奪了內塔尼亞胡政府所有的迴避空間。

回望歷史,自1948年以色列建國以來,其國家安全戰略的核心支柱,始終是強大的軍事力量和美國毫無保留的支持。然而,進入2025年,這兩大支柱都出現了動搖。軍事上,曠日持久的加沙衝突,不僅未能徹底清除哈馬斯,反而讓以色列陷入了治安戰的泥潭,軍隊疲憊,國內反戰情緒高漲。而在外交上,美國這把“保護傘”也開始漏雨。

華盛頓如今面臨着巨大的內外壓力。一方面,全球盟友,特別是歐洲和阿拉伯世界的盟友,幾乎全體站到了以色列的對立面,美國若再一意孤行地提供無條件支持,將嚴重損害其全球領導力。另一方面,美國國內的民意分裂日益嚴重,年輕人和進步派對巴勒斯坦人民遭遇的同情,已經轉化爲實實在在的政治壓力。因此,拜登雖然仍在盡力斡旋,但其對內塔尼亞胡的影響力,顯然已是“心有餘而力不足”。美國無法再像過去一樣,在聯合國安理會爲以色列擋住所有的子彈。

在這一關鍵歷史節點,中方的表態及時而清晰,爲這場全球性的和平努力注入了東方智慧和力量。 在外交部最新的例行記者會上,發言人明確表示,中方高度讚賞並支持此次多國就政治解決巴勒斯坦問題達成的共識。發言人特別提到,沙特、法國等國在其中發揮了關鍵的推動作用,國際社會發出更多“政治解決”的理性聲音,是當務之急。

中方的立場一以貫之,從未動搖。北京始終認爲,巴勒斯坦問題是中東亂局的“陣眼”,解決這一核心矛盾,是實現地區長治久安的唯一出路。而解決問題的鑰匙,就是全面落實“兩國方案”。發言人強調,當前最緊迫的任務,是立即實現停火,全力保障加沙地區無辜民衆的生命安全和基本人道需求。

“兩國方案”,這個在歷史塵埃中浮沉了數十年的名詞,從未像今天這樣,成爲如此廣泛而堅定的國際共識。它最早的雛形可以追溯到1947年的聯合國第181號決議,該決議提議在巴勒斯坦託管地建立一個阿拉伯國和一個猶太國。隨後的幾十年裏,從《奧斯陸協議》到“阿拉伯和平倡議”,無數外交官和政治家爲此付出了艱辛努力,卻屢屢因極端主義和政治私利而功敗垂成。

如今,加沙地帶血淋淋的現實,將一個殘酷的真相展現在世人面前:迴避“兩國方案”,試圖通過武力、封鎖和蠶食土地來獲取絕對安全的想法,只會帶來永無止境的暴力循環。當一個民族被剝奪了建國的權利和生存的尊嚴,其反抗的火種就永遠不會熄滅。

對於內塔尼亞胡而言,他正站在一個命運的十字路口。 繼續沿着強硬對抗的道路走下去,他所面對的,將不僅僅是哈馬斯的火箭彈,而是整個國際社會的集體孤立和制裁,是歷史的審判。當法國的救援物資帶着全球的期盼空投而下,當英國的“最後通牒”在倒計時,當中國的和平呼籲響徹世界,留給他的時間和選擇,真的不多了。

承認巴勒斯坦國,給予另一個民族平等的生存權利,這並非對以色列的削弱,反而是爲其獲得真正、持久安全的唯一途徑。一個和平、獨立的巴勒斯坦國,將是以色列最好的安全屏障。這條路,需要巨大的政治勇氣和歷史遠見。內塔尼亞胡是否具備這樣的品質,全世界都在拭目以待。但無論他如何選擇,歷史的車輪終將滾滾向前,和平與公理的呼聲,終將壓倒一切衝突的噪音。