2025年7月的盛夏,熱浪不僅炙烤着新德里的街道,更席捲了瑞辛納山(Raisina Hill)的政治心臟。當華盛頓傳來消息,稱特朗普政府將對印度揮舞關稅大棒,而另一邊卻要與中國達成一份“非常公平”的協議時,整個印度政壇的空氣彷彿瞬間被點燃。這種赤裸裸的區別對待,像一記響亮的耳光,打在了“世界上最大民主國家”的臉上,也讓一直試圖在東西方之間尋找最佳平衡點的莫迪政府,感受到了前所未有的羞辱與憤怒。

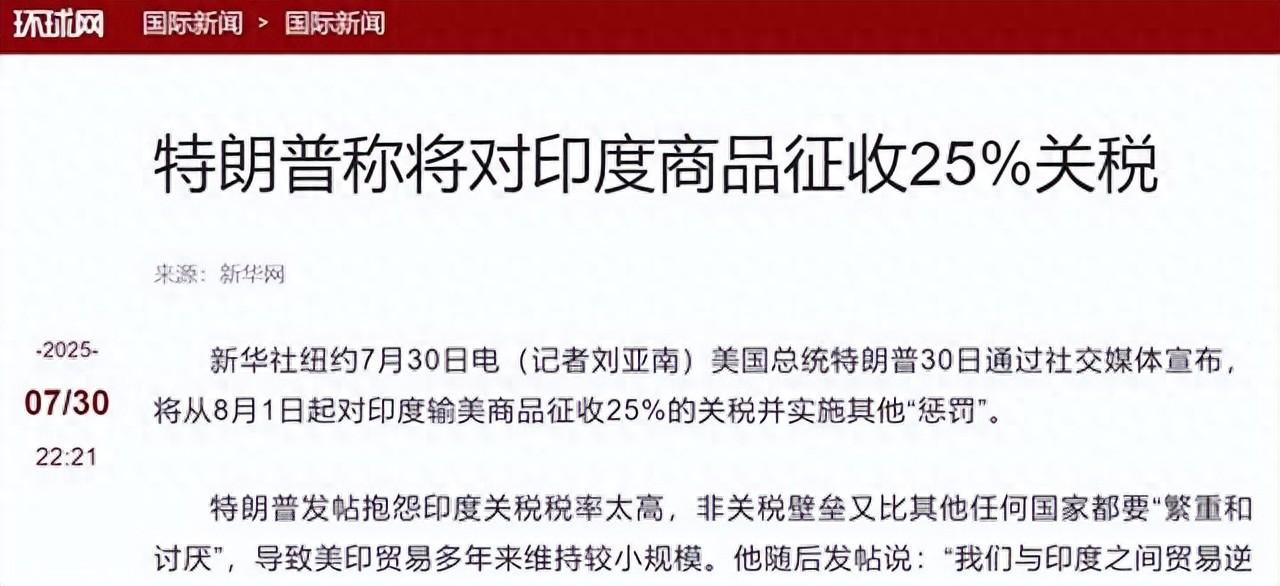

故事的開篇極具戲劇性。根據最新的消息,白宮宣佈,自8月1日起,將對價值數百億美元的印度進口商品徵收高達25%的懲罰性關稅。理由是雙重的:其一,是長期存在的美印貿易逆差問題;其二,也是更具懲戒意味的,是懲罰印度持續購買俄羅斯的能源和S-400防空導彈系統。此令一出,全球譁然。這不僅是近年來美國對其主要貿易伙伴最嚴厲的單邊行動之一,更是將印度推向了一個極其尷尬的境地。

然而,真正讓莫迪政府氣不打一處來的,是特朗普緊隨其後的“變臉”。在談及另一亞洲大國——中國時,特朗普的語氣卻出人意料地溫和。他公開表示,與中國的貿易談判取得了“巨大進展”,雙方正朝着達成一份“非常公平的協議”邁進。他甚至用了“並肩前行”這樣親切的詞彙來形容當前的美中關係。

一邊是毫不留情的重拳出擊,另一邊卻是笑臉相迎的橄欖枝。 這種天壤之別,在國際政治的棋盤上,投下了一道刺眼的陰影。對於印度而言,這不僅僅是經濟上的損失,更是戰略地位上的公然矮化。華盛頓的潛臺詞清晰無比:印度,作爲美國的盟友,必須無條件服從美國的戰略指揮棒,不得有任何忤逆;而中國,作爲美國認定的頭號戰略競爭對手,卻因爲其強大的實力和堅決的反制能力,贏得了談判桌上的“公平”待遇。

這種雙重標準,深深刺痛了印度的民族自尊心。印度執政黨人民黨(BJP)的高級官員立即做出激烈回應,誓言印度“絕不會被外部壓力嚇倒”,並暗示如果貿易戰不可避免,新德里將“奉陪到底”。這並非空洞的威脅。事實上,一場風暴早已在醞釀之中。

要理解莫迪的憤怒,必須回溯到印度建國以來始終秉持的外交哲學——戰略自主(Strategic Autonomy)。這脫胎於尼赫魯時代的“不結盟運動”,其核心要義,便是在大國之間保持獨立性,避免淪爲任何一方的附庸,從而實現國家利益的最大化。冷戰時期,印度在美蘇之間遊刃有餘;如今,它同樣試圖在華盛頓、莫斯科和北京之間找到自己的位置。

與俄羅斯的合作,是印度“戰略自主”最核心的體現。這絕非僅僅是幾筆能源或軍火交易那麼簡單。自蘇聯時代起,俄(蘇)制武器就構成了印度國防體系的基石。 從蘇-30MKI戰鬥機、T-90主戰坦克,到“基洛”級潛艇和“維克拉瑪蒂亞”號航空母艦,印軍超過60%的武器裝備都流淌着俄羅斯的血液。這種深度的軍事捆綁,是美國在短期內無論如何也無法替代的。

更重要的是,俄羅斯爲印度提供了一個至關重要的戰略平衡點。一個穩定且友好的俄印關係,是印度對抗北方鄰國壓力的重要籌碼,也是其避免在戰略上被美國徹底“套牢”的保險閥。特朗普政府要求印度與俄羅斯一刀兩斷,無異於要求印度自斷一臂,將自己的國防安全和外交獨立性完全交到美國手中。這是任何一位有抱負的印度領導人都無法接受的。莫迪政府深知,一旦失去了俄羅斯這張牌,印度在與美國打交道時將徹底失去議價能力,淪爲“印太戰略”中一枚被動的棋子。

因此,當美國以購買俄製武器和能源爲由進行懲罰時,實際上是觸碰了印度最核心的國家利益紅線。尤其是,當印度看到同樣大量採購俄羅斯能源的中國卻安然無恙時,這種被“選擇性執法”的屈辱感便愈發強烈。華盛頓的邏輯很簡單:打狗要看主人,但敲打一個自認爲是“夥伴”而非“僕從”的朋友,似乎無需顧忌太多。

特朗普的算盤,其實是一種典型的商人邏輯和實力政治的結合。在他看來,國際關係就是一場交易。中國的經濟體量、完整的工業體系和強大的反制能力,使其成爲一個必須認真對待的談判對手。經過幾年前那場驚心動魄的貿易戰,華盛頓已經明白,對中國極限施壓的效果有限,反而會引火燒身。因此,“公平”的口號,既是安撫國內市場的說辭,也是對現實力量對比的一種承認。

相比之下,印度在經濟上對美國的依賴更深,其國內市場和出口導向型產業更容易受到關稅的衝擊。2024年的數據顯示,美國依然是印度最大的貿易伙伴和出口目的地。特朗普顯然認爲,印度雖然口頭強硬,但最終會因爲經濟上的痛苦而選擇屈服。他賭定,面對美國市場和印度國家安全的兩難選擇,莫迪最終會選擇前者。

莫迪自上臺以來,一直致力於在全球舞臺上塑造一個“強人”和“有聲有色大國”的形象。他提出的“印度製造”(Make in India)和“世界導師”(Vishwaguru)等口號,無一不是在激發印度的民族自豪感。在國內,他依靠的正是這種強硬姿態來鞏固自己的支持率。如果此時在美國的霸凌面前選擇退縮,不僅意味着外交上的失敗,更可能引發國內政治的巨大反彈。

因此,報復幾乎是必然的選擇。早在幾年前,當美國取消印度的普惠制待遇(GSP)時,印度就曾對包括杏仁、蘋果、核桃在內的28種美國商品加徵報復性關稅。這一次,面對更加沉重的打擊,印度的反擊只會更加猛烈。新德里已經通知世界貿易組織(WTO),一份涵蓋汽車、信息技術產品和農產品的報復清單正在擬定中。美印之間友誼的小船,在特朗普的驚濤駭浪中,說翻就翻。

從更宏觀的視角看,特朗普此舉堪稱一步戰略上的“臭棋”。美國近年來極力推行的“印太戰略”,其核心支柱之一就是將印度打造成制衡中國的重要力量。爲此,華盛頓不斷拉攏新德里,組建美日印澳“四方安全對話”(Quad),試圖構建一個亞洲版的“北約”。然而,這一戰略的成功,取決於一個自願、積極且與美國目標高度一致的印度。

如今,爲了短期的貿易利益和一種“殺雞儆猴”式的威懾,特朗普不惜公開羞辱和懲罰這位“印太戰略”中的關鍵夥伴。這無疑會極大地離間美印關係,讓印度對美國的戰略承諾產生更深的懷疑。一個心懷怨恨的印度,怎麼可能全心全意地爲美國的戰略目標服務?這種做法,非但不能讓印度疏遠俄羅斯,反而會促使新德里更加堅定地奉行多元化的外交路線,甚至在某些領域加強與中俄的協調。

最終,特朗普政府這種看似精明、實則短視的“交易型外交”,正在親手瓦解自己苦心經營的戰略佈局。他用對待不同對手的不同方式,清晰地向世界展示了美國外交的本質:一切以實力爲基礎,盟友的利益和尊嚴隨時可以被犧牲。

對中國而言,這或許是一個意外的戰略機遇。美印之間的裂痕,無疑會削弱“印太戰略”的圍堵效果。但更深層次的啓示在於,唯有自身的強大,纔是贏得對手“公平”對待的唯一通行證。

新德里的夏日依舊炎熱,但政治的寒意卻已悄然降臨。莫迪政府的誓言不僅僅是情緒化的宣泄,更是一個古老文明在新的世界格局中,爲捍衛自身尊嚴和獨立性而發出的必然吼聲。這場由特朗普親手點燃的貿易戰火,最終燒向何方,不僅將重塑美印關係,更將深刻影響未來幾十年的亞洲乃至全球地緣政治格局。