這事兒說起來挺有意思的,得從1953年那會兒講起,當時新中國剛成立沒幾年,國家急着搞建設,尤其是軍事技術方面,缺人缺得要命。陳賡作爲開國大將,負責組建哈爾濱軍事工程學院,也就是後來大家熟知的哈軍工,他天天爲找人才發愁。國民黨敗退臺灣時,把一大批專家帶走了,留下的技術骨幹不多,陳賡就到處挖人,甚至不惜去求情保釋一些有污點但有真本事的人。其中一個就是沈毅,這人背景複雜,但專業能力確實牛。

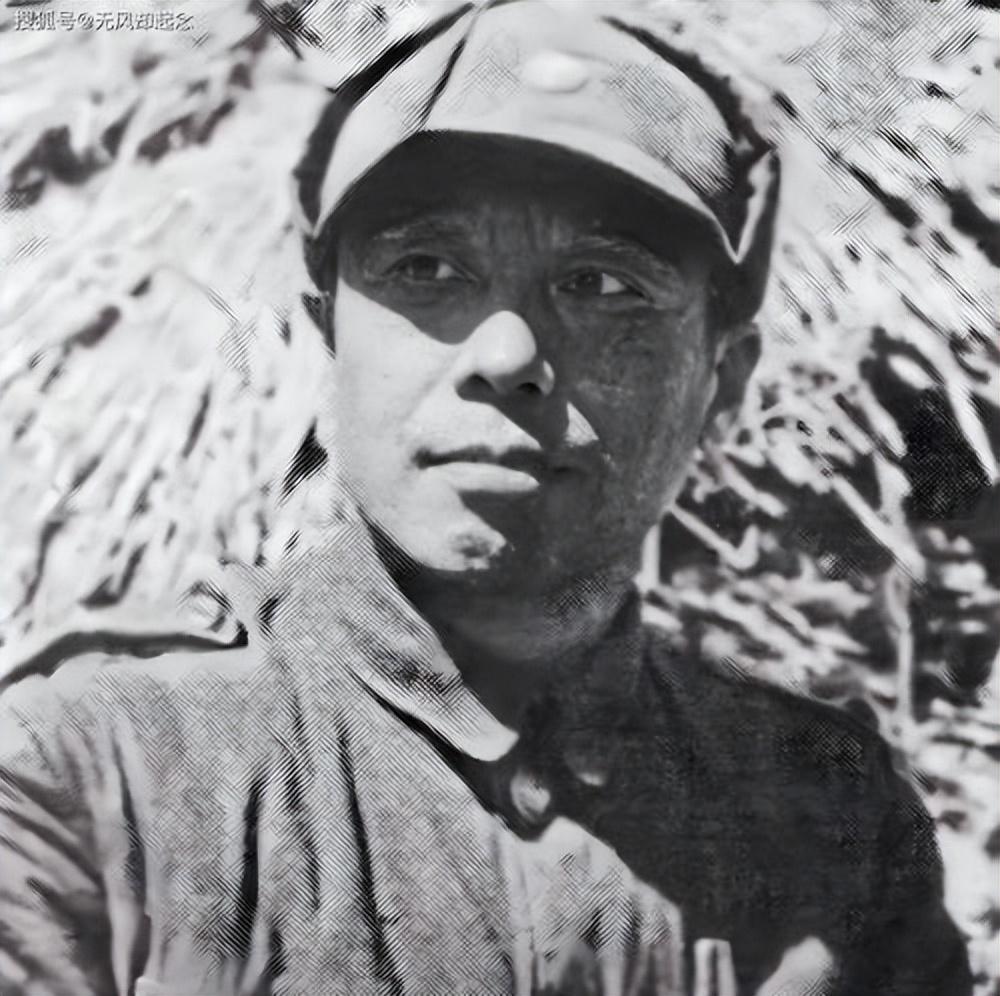

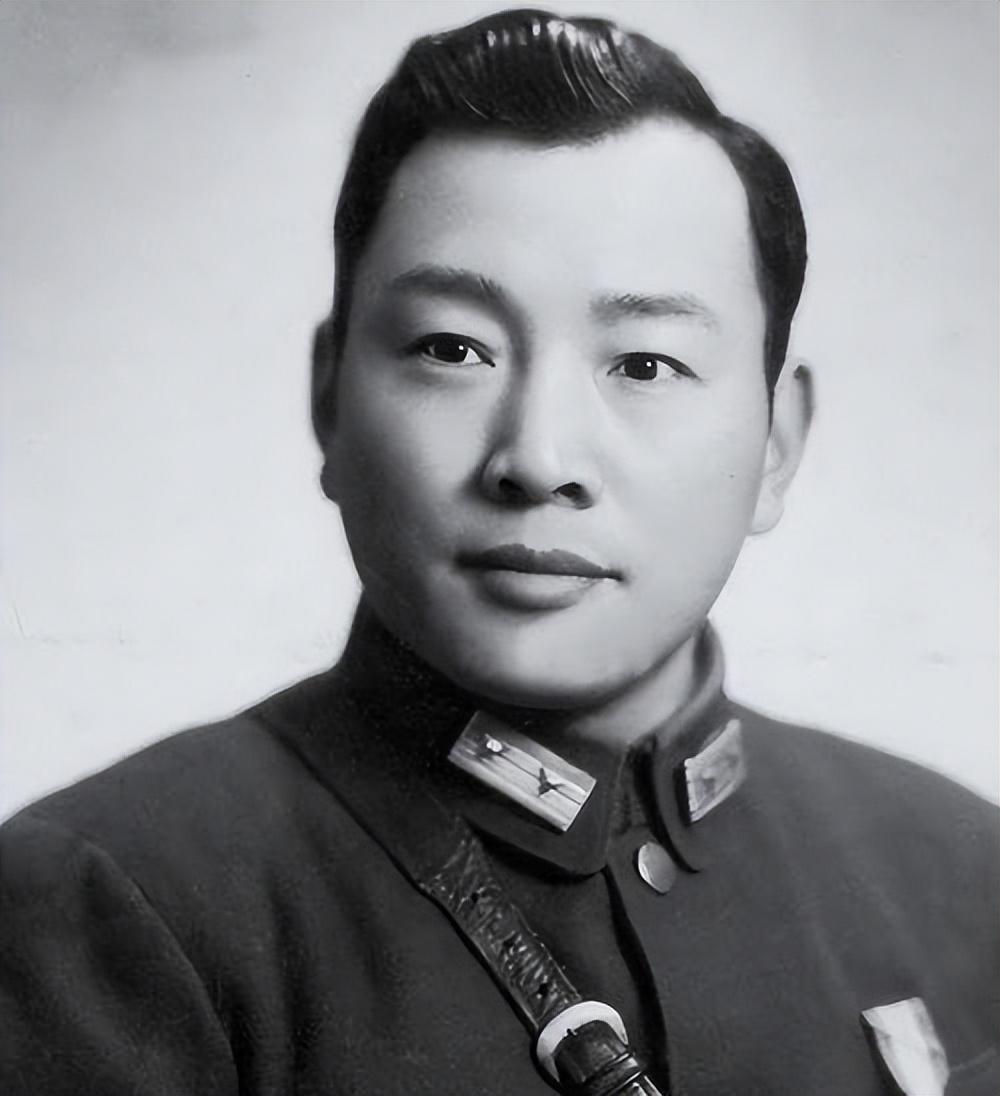

先說說沈毅這個人吧。他1908年生,早年家境一般,但腦子聰明,20年代末去了法國留學,專攻彈道學,拿了博士學位。回國後進了國民黨兵工署,因爲專業對口,很快就混到少將軍銜。抗日戰爭時,他接觸過共產黨人,還在延安幹過事兒,幫着建炮兵團,百團大戰中也出力不少。1949年後,他轉到民航總局當財務處長,本來前途不錯,誰知沒把持住,貪污了公款,數額不小,直接被判死緩。這事兒擱誰身上都夠嗆,但沈毅的專業太稀缺了,彈道學在軍事上關鍵着呢。

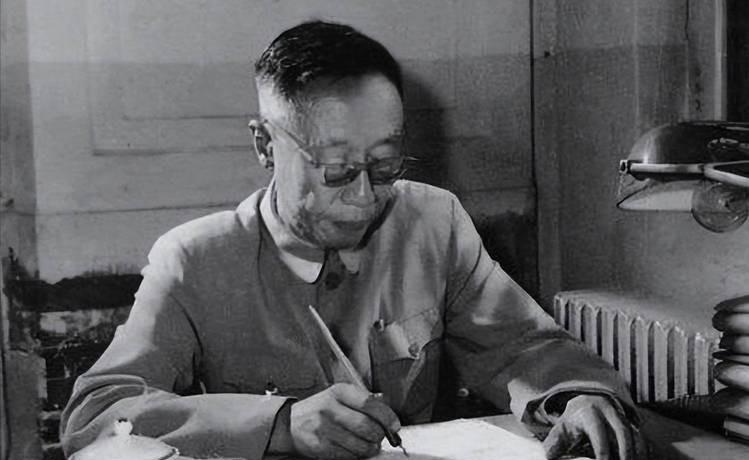

陳賡聽說沈毅的情況後,覺得人才不能浪費,就親自去北京找周恩來和董必武求情。毛主席也同意了,最高人民法院批准改判死緩,允許監外執行。1953年春天,沈毅被保釋到哈軍工,安排在炮兵工程系幹翻譯和教學工作。他到那兒後,確實賣力,經常加班到深更半夜,把法國和蘇聯的資料整理得井井有條。陳賡還公開表揚過他,說這人改過自新,貢獻大。

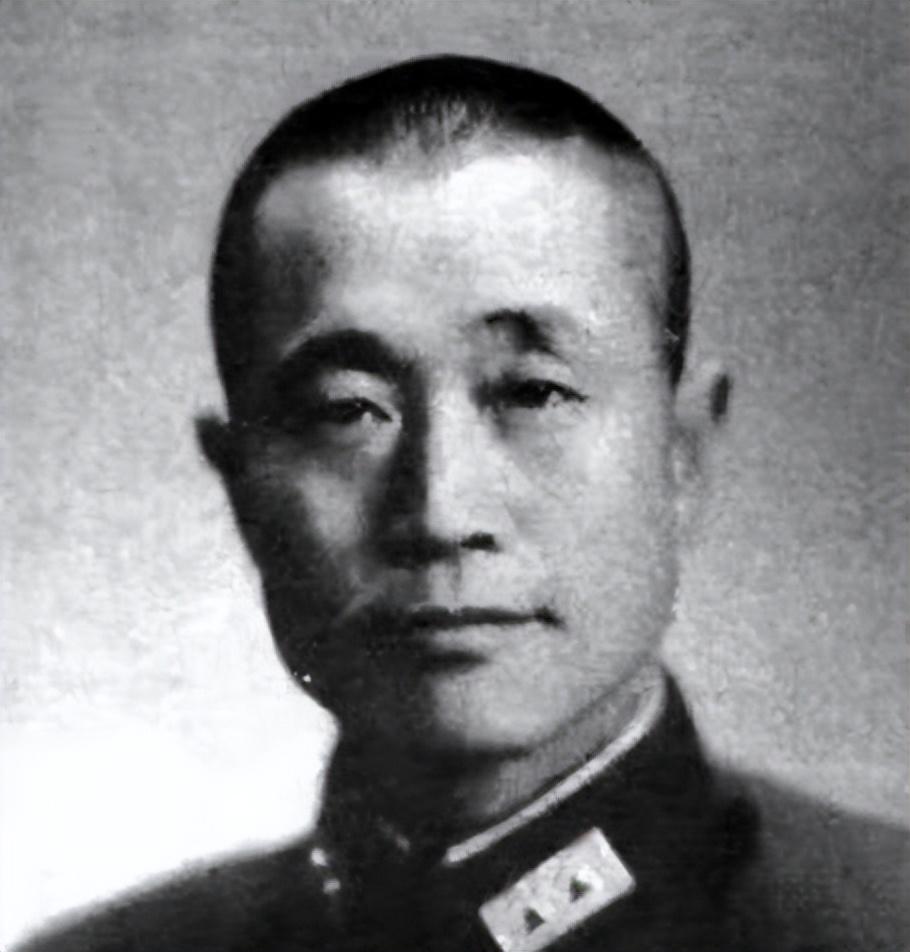

可沒多久,麻煩來了。有人反映沈毅天天在宿舍喝酒,這在紀律嚴明的軍工學院可不是小事兒。保衛部長聽到這些風聲,就拖着不給沈毅上報特赦報告。陳賡催了三次,部長還是不動彈。1953年冬天的一天,陳賡直接把部長叫來問話,部長一急,就直說沈毅喝酒的事兒太多人反映了,特赦報告沒法打。陳賡火了,說部長不稱職,輕信閒話,自己已經查過,不是那麼回事兒,讓部長放心上報,出問題他負責。

其實這喝酒的事兒有原因。哈軍工在東北,冬天冷得刺骨,專家宿舍簡陋,沒暖氣。沈毅房間堆滿全國獨一份的珍貴資料,怕生火出事故,就不點爐子。晚上冷得受不了,他就喝點兒酒暖身,堅持工作。這不是貪杯,而是無奈之舉。陳賡親自去查了之後,才明白是誤會。他沒輕信報告,而是實事求是,馬上開會要求改善專家工作環境,把他們都搬到有暖氣的樓裏去。

部長知道真相後,承認自己調查不細,趕緊道歉,親自安排人把特赦報告送到北京。沈毅的特赦1959年才批下來,那時候他已經在哈軍工幹了好幾年,升到炮兵工程系主任,幫着培養了不少導彈和火炮人才。他的貢獻不小,後來兩彈一星項目裏就有他學生參與。

這事兒反映出當時用人環境的複雜。新中國起步階段,人才短缺是頭等大事,陳賡這種老革命不搞一刀切,願意給犯過錯的人機會,但前提是真有本事且肯改。沈毅貪污的事兒是事實,沒法洗白,但他後來的表現證明了保釋沒錯。保衛部長那態度也正常,負責安全工作,聽到反映就得警惕,但問題出在沒深挖真相,輕信表面。陳賡批評他不合格,其實是在提醒大家,工作要講求實效,別犯迷糊。

話說回來,這事件擱現在看,也挺接地氣的。建國初期啥都缺,專家住條件差,冬天凍得喝點兒酒湊合,這不就是普通人過日子的寫照嗎?陳賡作爲領導,沒擺架子,親自查實情,解決問題,這作風值得學。哈軍工後來成了國防科技的搖籃,培養出上萬人才,很多去了航天、核工業。沈毅在那兒幹到1969年去世,留下的教材和研究到現在還有用。

整個過程也暴露了當時制度的某些問題。特赦報告拖那麼久,反映出官僚作風,但陳賡的干預加速了事兒。1950年代,國家大力引進和改造舊專家,沈毅就是一例。他從國民黨那邊過來,中間犯錯,又被拉回正軌,這路徑挺典型。類似案例不少,比如錢學森他們回國後,也得適應新環境,但沈毅多了一層污點,處理起來更慎重。

陳賡本人呢,1903年生,參加過南昌起義、長征、抗日、解放戰爭,1955年授大將銜。他辦哈軍工時,已經是副國防部長,但還兼院長,親力親爲。1961年他去世時,哈軍工已初具規模。這事兒在他生涯裏不算大,但體現了他的用人觀:不唯成分論,重在能力和貢獻。保衛部長後來改了態度,也沒被處分,說明內部糾錯機制在運轉。

沈毅的經歷還連着更大背景。抗日時期,他幫共產黨建炮兵,解放後卻因貪污栽跟頭,這提醒人,個人品行和專業能力有時不匹配。國家給他機會,他抓住了,算是個正面結局。但貪污那事兒,不能忽略,畢竟公款不是小數,影響惡劣。只是當時人才緊缺,權衡之下選擇了寬容。

這故事流傳到現在,多虧一些老同志回憶錄和歷史資料。網上搜搜,能找到不少版本,但核心事實一致。1953年事件後,哈軍工專家條件改善了,大家工作勁頭更足。沈毅繼續在彈道研究上發力,幫着改進火炮精度,提高了部隊戰鬥力。他的學生後來分散到全國軍工單位,延續了技術傳承。

想想看,當時東北工業基礎弱,哈軍工從零起步,陳賡拉來蘇聯專家合作,沈毅負責部分翻譯協調。喝酒誤會化解後,他更安心幹活,沒再出類似問題。1959年特赦後,他正式成了自由身,繼續任系主任。1960年代初,哈軍工分裂成幾所學校,他的炮兵系去了南京理工大學,那兒現在還是彈道學重鎮。

整個事件的教育意義挺大。領導要深入一線,別聽風就是雨;下屬要多調查,少主觀。沈毅的改過,也說明人不是一成不變的,給機會有時能換來大回報。但負面不能美化,他貪污就是錯了,國家寬容是爲大局。陳賡的處理方式,體現了老一輩的務實精神,不搞形式主義。

如今看歷史,這事兒像一面鏡子。社會發展快了,但用人原則類似:重纔不重過,但過錯得認。哈軍工的遺產還在,國防科技突飛猛進,離不開像沈毅這樣的專家貢獻。保衛部長的失誤,也提醒大家,安全工作重要,但不能妨礙大局。

話說這事件在網上傳得廣,有些文章加了點兒修飾,但事實就是這麼樸實。1953年冬天的事兒,到1959年結尾,中間六年,沈毅用行動證明了自己。陳賡1961年走時,肯定對這事兒滿意。歷史就這樣,一件小事兒連着大時代。