2025年的7月,夏日的炎熱似乎也無法驅散全球政治經濟上空的陰雲。瑞典斯德哥爾摩的湖光山色,見證了中美第三輪高級別會談的落幕。沒有聯合聲明,沒有慶祝的香檳,只有雙方代表各自離開發布的、字斟句酌卻又暗藏機鋒的表態。空氣中瀰漫着一種緊張的平靜,彷彿暴風雨來臨前短暫的寧靜。這場看似“中方佔優”的談判,實則揭示了一個殘酷的現實:中美雙方,都已經悄悄做好了最壞的打算。

而在這盤錯綜複雜的大棋局中,遠在東歐戰場的普京,似乎成了一個無法繞開的變量。一種聲音開始浮現:普京是不是把中國給“連累慘了”?

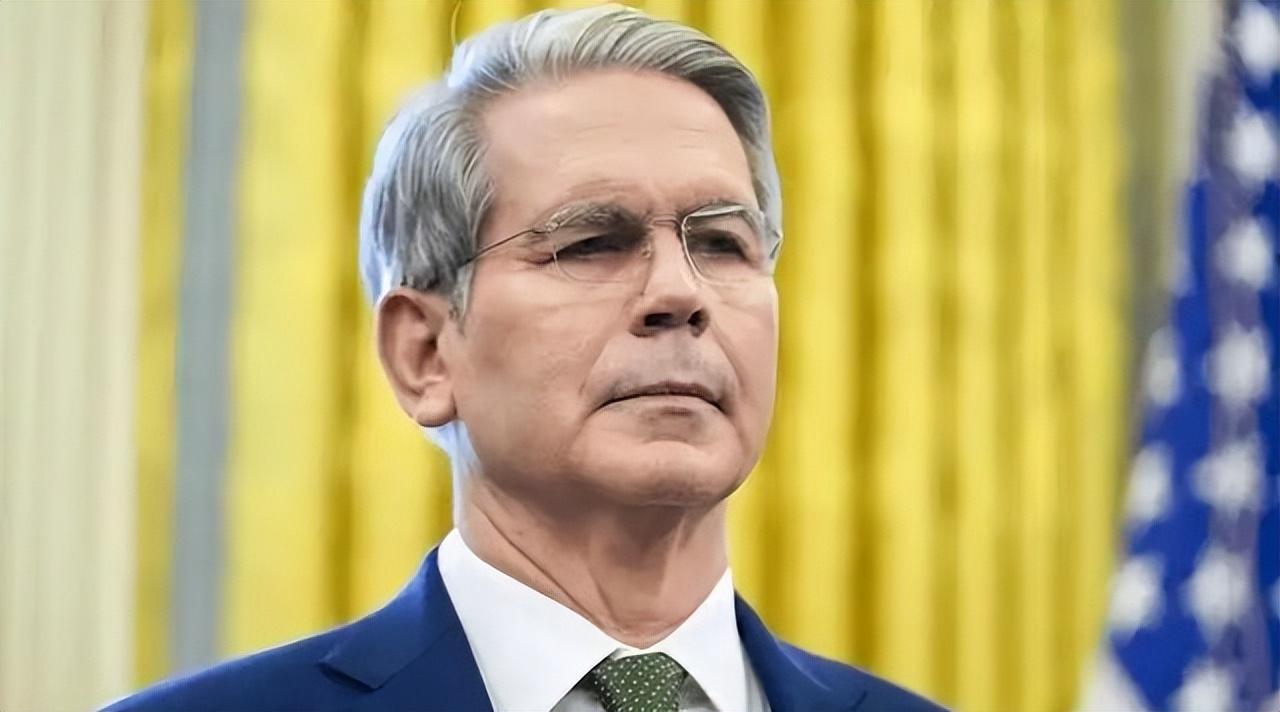

我們先回到瑞典會談的現場。會後,美國財政部長貝森特面對媒體的長槍短炮,拋出了一句極具分量的話:“我無法確定是否延長90天關稅暫停期,接下來是暫停還是重回此前3位數關稅,將由總統特朗普決定”。

這句話的分量,重千鈞。回顧前兩輪在日內瓦和倫敦的磋商,美方的表態從未如此具有“最後通牒”的意味。這無疑是一種極限施壓,潛臺詞清晰無比:我們在談判桌上沒有得到想要的東西,現在球踢到了你們這邊,要麼滿足我們的要求,要麼就準備迎接關稅大棒的迴歸。

這背後,是特朗普政府的焦慮與盤算。一方面,距離8月1日關稅暫停的最後期限已不足24小時,而在此之前,日本、歐盟、韓國、菲律賓等一衆盟友,已經在壓力之下與美國達成了新的貿易協議。手握一連串“勝利”的特朗普,自然希望在中國這個最關鍵的對手面前,展現出更強硬的姿態,以鞏固自己的執政根基,並向國內選民展示其“美國優先”的成果。

另一方面,這些協議的簽訂並非一帆風順。歐盟委員會主席馮德萊恩就因與特朗普達成“不公平協議”,在歐盟內部面臨着巨大的政治壓力,多個成員國甚至公開質疑協議的法律效力。如果此時特朗普對華做出重大讓步,無異於給了這些盟友一個“背刺”自己的理由,屆時要求重新談判的聲浪,將讓他難以招架。

面對美方的咄咄逼人,中方的回應則展現了驚人的戰略定力。中方代表的表態滴水不漏:“雙方達成了要進行更多溝通的共識,雙方將繼續推動美方已暫停的24%關稅部分以及中方反制措施的如期展期”。

“達成更多溝通的共識”,這句外交辭令的背後,翻譯過來就是“這次沒談攏”。而更有力度的,是後半句。這等於明確告訴美方:你想延期可以,但我們早就準備好的反制措施,也會同步延期。 這是一種“對等暫停”,你若想撕毀協議,那麼中方的報復將會在同一時間精準抵達。這既是警告,也是一種自信的體現,表明中方已經完全適應了這種高強度的博弈節奏,並擁有充足的工具箱來應對任何變數。

說白了,整個談判的節奏,始終被中方牢牢掌控。美方急於求成,卻又礙於國內政治不敢在明面上做出實質性讓步。中方則洞悉了對方的窘境,以不變應萬變,守住自己的核心利益底線。這場看似沒有贏家的談判,實際上是中國用強大的戰略定力,暫時穩住了局面。

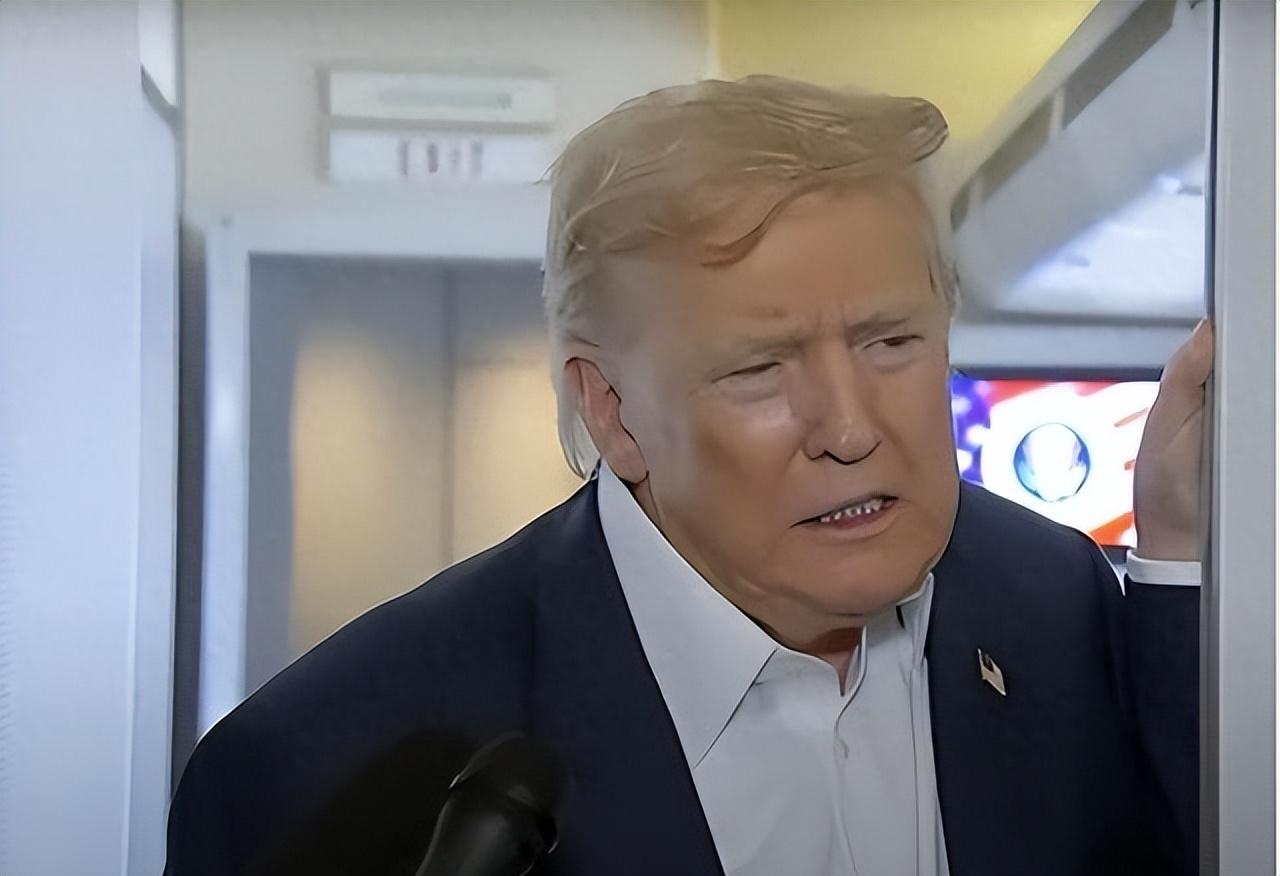

然而,熟悉特朗普行事風格的人都清楚,當他在一個方向上受阻時,往往會選擇在另一個方向上製造更大的聲浪,以轉移視線、創造新的籌碼。這一次,他將矛頭精準地對準了俄羅斯。

就在中美會談陷入僵局之際,特朗普突然向克里姆林宮發出了最後通牒:將原先給普京的50天停火期限,壓縮至從7月29日起的10天之內,若俄烏衝突不止,美國將對俄羅斯發動毀滅性的經濟制裁。

這手“聲東擊西”玩得爐火純青。當前俄烏前線戰事正酣,俄軍在多條戰線上發動猛攻,指望普京在10天內鳴金收兵,無異於天方夜譚。特朗普對此心知肚明,他甚至提前爲自己鋪好了臺階,公開表示“對俄經濟制裁可能有效,也可能無效”。這番表態,既是向國內鷹派的交代,也爲自己預留了迴旋餘地。

真正的殺招,在於其後。特朗普政府明確表示,一旦對俄製裁啓動,任何與俄羅斯有貿易往來的國家,都將面臨美國的“二級關稅制裁”。

這柄大錘,首先就砸向了印度。當地時間7月30日,華盛頓宣佈了針對印度的新關稅政策。由於印度長期從俄羅斯採購武器裝備,並且是俄羅斯能源的最大買家之一,美國不僅要對印度加徵25%的懲罰性關稅,還要求其繳納鉅額罰金。這讓一直試圖在美俄之間左右逢源的莫迪政府,陷入了前所未有的困境。

當然,這柄大錘最終的目標,還是中國。在中美談判期間,美方代表貝森特就已明確“提醒”中方:“如果普京在規定期限內沒有停火,那麼購買俄油的中國將會被徵收100%關稅”。

從表面邏輯看,似乎確實如此。中國是俄羅斯重要的能源合作伙伴,如果因爲普京不肯停火,導致中國面臨美國的百億甚至千億級別的關稅打擊,那無疑是一場無妄之災。經過多輪艱苦談判好不容易壓下去的關稅,似乎又要因爲一個“局外人”而重回三位數高位。

但是,如果我們把視線拉長,把格局放大,就會發現這個結論未免過於簡單。

這從來就不是俄羅斯的問題,而是美國針對中國戰略的必然一環。 遏制中國的發展,早已是美國兩黨根深蒂固的共識。對華發動貿易戰、科技戰、輿論戰,是其長期國策。所謂的“二級制裁”,不過是其工具箱裏一件新的武器,而俄羅斯問題,僅僅是它爲使用這件武器尋找的一個最新、最應景的藉口罷了。

我們可以回顧一下歷史。當中東局勢緊張時,美國就曾拿中國購買伊朗石油說事,發出過同樣的威脅。難道中國與伊朗長達數十年的能源合作,也是在“連累”自己嗎?顯然不是。在美國的戰略棋盤上,任何與中國有緊密聯繫的國家或地區,都有可能在某個時刻,成爲美國用來向中國施壓的“抓手”。今天可以是俄羅斯,明天可以是伊朗,後天也可以是任何一個與中國有正常貿易往來的經濟體。

將矛頭歸咎於普京,實際上是模糊了中美博弈的本質,掉入了美國設置的話語陷阱。

中方對此的回應,也印證了這一點。針對美方的威脅,中方第一時間明確表態:“中國將根據自身國家利益採取合理的能源保障措施”。這句話的潛臺詞是,中國的能源安全戰略,不會因爲外部的恫嚇而改變。我們和誰做生意,買誰的石油,完全是基於自身的國家利益和市場原則,不容任何第三方指手畫腳。這是一種高度的戰略自主。

更深一層看,特朗普的百億關稅威脅,更像是一場高風險的政治賭博。一旦真的對華加徵如此高額的關稅,中美三輪談判的成果將瞬間化爲烏有,中方早已準備就緒的反制措施必將全面落地。屆時,飆升的物價將由美國消費者買單,全球供應鏈將再次陷入混亂,這對於尋求連任的特朗普政府而言,無異於飲鴆止渴。其後果,他未必能承受得起。

因此,我們看到的,並非是中國被動地被普京“連累”,而是在中美這場世紀博弈中,中國沉着應對美國拋出的又一個戰術動作。俄羅斯因素,只是這盤大棋中的一枚棋子,它改變了棋局的局部態勢,但並未動搖整個棋盤的結構。

斯德哥爾摩的會談已經結束,但真正的較量纔剛剛開始。雙方都已做好了“掀桌子”的準備,這種“最壞打算”並非是衝動的選擇,而是在洞悉對方底牌後,一種理性的戰略部署。

對於中國而言,外部環境的複雜性和不確定性,是未來很長一段時間內必須面對的常態。將希望寄託於對手的“善意”或是某個“局外人”的“配合”,都是不切實際的。唯一的出路,在於辦好自己的事,在於保持戰略定力,在於不斷增強自身的經濟韌性和科技實力。

普京是否會在10天內停火,或許會給這場大國博弈帶來新的戲劇性轉折。但無論他作何選擇,都無法改變中美關係的核心矛盾。那所謂的“連累”,終究只是一個僞命題。因爲在一個早已將你鎖定爲頭號對手的霸權面前,你的每一次呼吸,都有可能被解讀爲“錯誤”。

真正的破局之道,從來不在於如何去迎合對手劃定的條條框框,而在於擁有隨時能打破這些框框的實力和勇氣。