2025年7月30日,瑞士日內瓦,各國議會聯盟第六屆世界議長大會的會場上空,迴盪着以色列議長阿米爾·奧哈納這句極具爆炸性的言論。話音未落,會場內已是一片騷動。伊朗、巴勒斯坦、也門等國代表團拍案而起,憤然離席。緊隨其後的,還有部分歐洲國家的代表。一場本應是溝通與協調的國際頂級會議,瞬間演變成了一場外交風暴的中心,全球輿論爲之譁然。

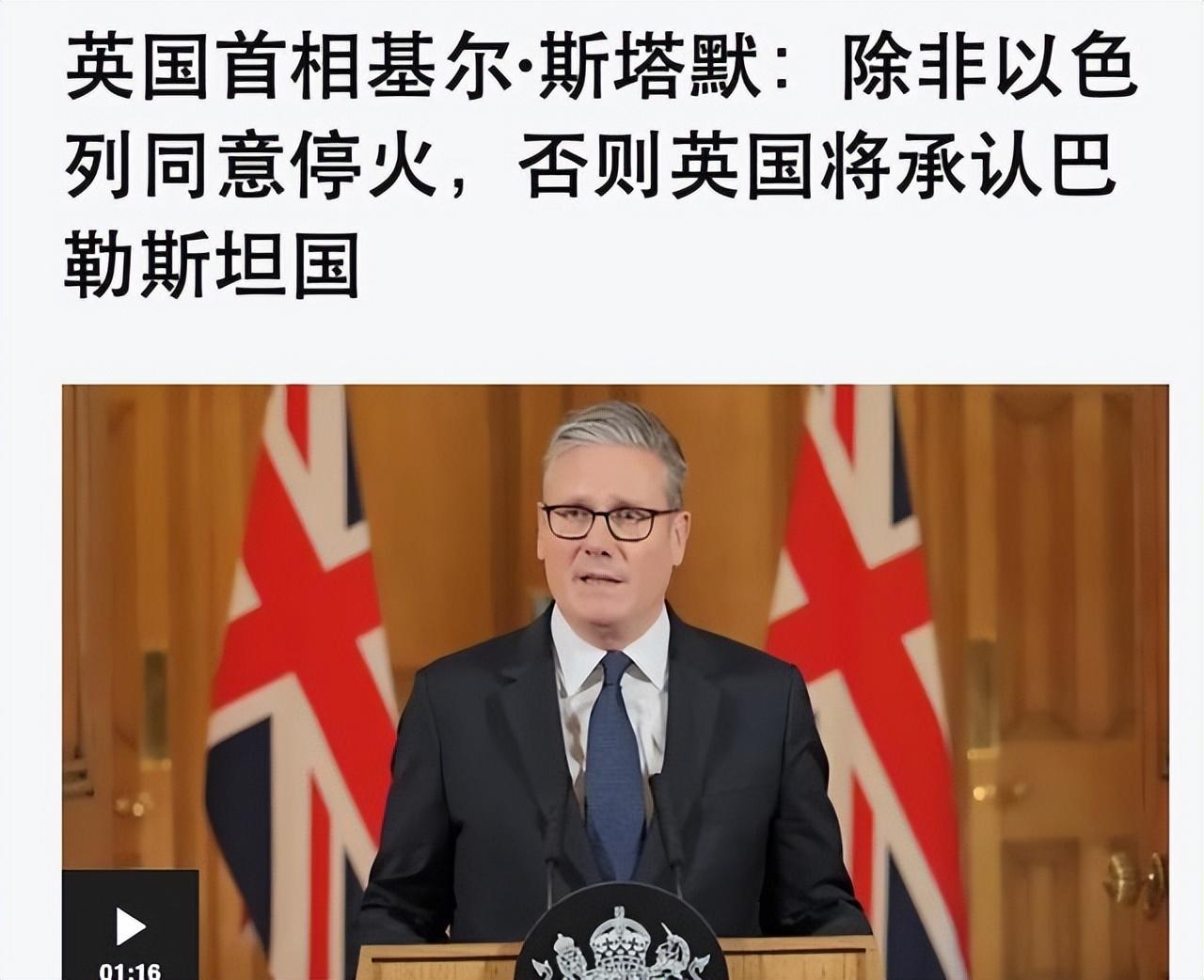

這句石破天驚的叫囂,並非無源之水。彼時的國際政治氣候,正因加沙地區日益惡化的人道主義危機而陰雲密佈。就在大會召開前夕,歐洲兩大傳統強國——英國和法國,以前所未有的強硬姿態向以色列發出了最後通牒。英國首相斯塔默和法國總統馬克龍相繼表態,若以色列不立即停火、開放加沙人道走廊、並承諾不吞併約旦河西岸,他們將準備在9月的聯合國大會期間,正式承認巴勒斯坦國。

這無疑是踩在了以色列最敏感的神經上。長久以來,西方世界,尤其是歐美核心國家,一直是以色列最堅實的後盾。如今,英法的“背刺”讓以色列感到前所未有的孤立與憤怒。於是,奧哈納將這份怒火原封不動地帶到了日內瓦的講臺上。

會議的火藥味從一開始就已點燃。在奧哈納發言之前,伊朗議長在臺上展示了兩張照片,控訴着巴勒斯坦兒童在加沙被無情殺害的慘狀。面對全球直播的鏡頭,奧哈納的反應並非解釋或澄清,而是憤怒地否認加沙存在兒童捱餓的事實。他沒有選擇回應聯合國官方發佈的、翔實記錄着加沙饑荒的報告,反而播放了一段伊朗議員高呼“以色列去死”的視頻。這種“你指責我殺人,我證明你恨我”的邏輯,意圖將一場關於人道災難的討論,強行扭轉爲一場關於仇恨宣傳的對攻,爲接下來的驚人言論做足了鋪墊。

當英法代表重申其立場後,奧哈納終於“貼臉開大”。他直斥承認巴勒斯坦國的行爲,是“對哈馬斯恐怖主義的獎勵”。緊接着,便拋出了那句震驚四座的“倫敦巴黎建國論”。

這句話的殺傷力爲何如此巨大?因爲它不僅僅是一句氣急敗壞的外交回懟,更在不經意間,赤裸裸地暴露了以色列右翼政治精英內心深處最真實、也最黑暗的意識形態——對巴勒斯坦土地的終極覬覦,以及對巴勒斯坦人民“犁庭掃穴、留土不留人”的終極解決方案。

衆所周知,以色列國的建立,本身就是二戰後世界格局劇變下的歷史產物,是在未經巴勒斯坦原住民同意的情況下,強行插入這片土地的。歷史的弔詭之處在於,一個曾經飽受流離失所之苦的民族,在建國之後,卻讓另一個民族開始了漫長的顛沛流離。如今,奧哈納的言論,無異於在向世界宣告:我們不僅要佔據絕大部分土地,我們甚至希望你們——巴勒斯坦人,從這片土地上徹底消失,去歐洲,去任何地方,只要別在這裏。

這並非危言聳聽。只要看一眼過去幾十年巴勒斯坦地區地圖的變遷,就能一目瞭然。代表巴勒斯坦人控制區的綠色,是如何被代表以色列的白色一步步蠶食、分割、包圍,最終變成一個個孤立的島嶼。當領土壓縮到極致,耐心也隨之消磨殆盡。將加沙和約旦河西岸的數百萬巴勒斯坦人全部驅離,從而一勞永逸地解決“問題”,這種想法在以色列內部早已不是祕密。

所以,當奧哈納將這層窗戶紙公然捅破時,各國代表的退場抗議,就成了一種必然。這不僅僅是對一種粗暴無禮言論的抗議,更是對一種危險的、反人類的種族清洗思潮的警惕和唾棄。

事實上,以色列代表一開口,會場就空一半的場景,已經不是第一次上演。就在去年,同樣在日內瓦,國際勞工大會上也發生過幾乎一模一樣的情景。這標誌着一個清晰的趨勢:以色列正在從國際社會的“寵兒”,一步步滑向“棄兒”的邊緣。

風向的轉變,源於民意的逆轉。英國獨立調查機構YouGov的最新民調數據,爲我們描繪了一幅清晰的畫面。自本輪加沙衝突爆發22個月以來,歐洲主要國家對以色列的支持率已跌至谷底。在法國、德國和丹麥,支持者僅剩約四分之一;在英國,這一比例不足18%;而在意大利,更是暴跌至9%。

更值得注意的是,民衆的情緒已經從“不支持”轉向了“憤怒”。在英、法、德、意、西、丹六國,對以色列現行政策感到憤怒的民衆比例,普遍高達63%至70%之間。民意如潮水,最終會拍打和改變政治的堤岸。

過去對以色列支持立場雷打不動的德國,如今政府也開始公開呼籲以色列停止軍事行動。荷蘭則更爲激進,直接將部分以色列高官列入“不受歡迎的人”名單,拒絕其入境。就連以色列最堅實的盟友——美國,內部也出現了動搖。根據蓋洛普今年3月的調查,美國人對以色列的支持率降至46%,是25年來的最低點;而同情巴勒斯坦人的比例則升至33%,創下歷史新高。

然而,最令人費解,也最令人擔憂的一點在於,以色列似乎對這種日益加劇的國際孤立,表現出一種奇特的“享受”姿態。

這個民族千年流散的歷史,以及二戰中納粹德國的系統性屠殺,在其國民的集體潛意識裏烙下了一個深刻的印記——“我們是永恆的受害者”。這種思維定式,形成了一種獨特的心理防禦機制。當國際社會支持時,他們認爲這是理所當然,並藉機擴張;當國際社會反對時,他們則迅速將其解讀爲新一輪的、針對猶太民族的迫害。

這種“總有刁民想害朕”的邏輯,反映在宏觀外交上,就是國際社會的譴責越是激烈,以色列內部的反應就越是強硬。反映在微觀政治上,則是一個更加荒誕的現象:在其他國家,引發衆怒的官員通常會面臨巨大的政治壓力,甚至被迫下臺。而在以色列,一個像奧哈納這樣被國際社會羣起而攻之的政客,反而會成爲國內的英雄,其強硬姿態被視爲捍衛國家尊嚴的壯舉,爲其政治生涯大大加分。

所以,英法的反對又如何?半數代表的退場又如何?對於奧哈納和支持他的以色列民衆來說,這或許正是他們想要的畫面——一個勇敢的以色列,在全世界的“敵意”中昂然屹立。