傍晚,剛把孩子哄睡,準備收拾散落一地的玩具,胸口卻突然一陣癢。手才抬到一半,心裏咯噔一下:“該不會是什麼大問題吧?”

先深呼吸,別慌。

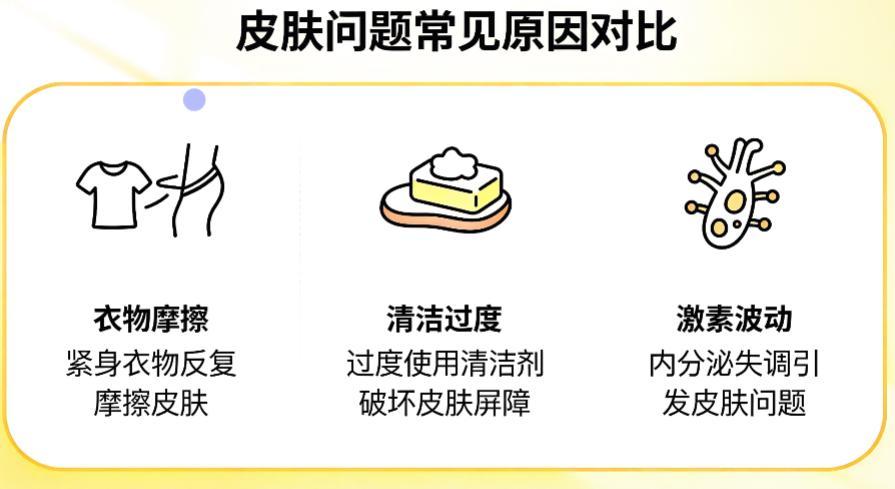

絕大多數時候,乳頭癢只是皮膚在對你“發出小信號”——可能是衣服太緊、清潔過度,或是激素在作祟。咱們不必變成醫學專家,但只要知道“先做什麼”和“什麼時候該去看醫生”,就能穩住心神,從容應對。

三個真實故事,看懂乳頭癢的幾種可能

故事一:換件內衣就好的“皮膚小脾氣”

朵朵媽最近帶孩子運動,新買了一件緊身運動內衣。沒想到穿了兩天,乳頭兩邊開始發癢,洗澡後尤其明顯。她上網一查,越看越心驚。

後來她試着換回純棉內衣,洗澡時只用溫水沖洗乳頭,不用沐浴露,洗後薄薄塗一層凡士林。第二天癢感就減輕了,第三天基本消失。

她恍然大悟:“原來不是生病,是衣服在‘抗議’。”

✅ 小結:這類瘙癢常爲雙側、間歇性,皮膚外觀正常或略乾燥。多與衣物材質、汗液刺激或清潔過度有關,調整習慣後大多可自行緩解。

故事二:哺乳期的小插曲——念珠菌感染

莉莉餵奶時總覺得乳頭像被針扎一樣疼,喂完仍火辣辣的。乳暈發亮脫皮,寶寶嘴裏還有擦不掉的白色斑點。

護士教她調整哺乳姿勢,確保寶寶含住大部分乳暈而非只含乳頭;每次喂完塗少量乳汁在乳頭上,自然風乾後再塗抹無香料保溼霜。同時,乳墊勤換,保持乾爽。當晚疼痛就有所緩解。

次日就醫,確診爲念珠菌感染,母嬰需同步用藥。幾天後症狀全消。“原來不是我的錯,是要一起治療。”

✅ 小結:哺乳期乳頭刺痛、乳暈脫皮伴寶寶口內白斑,很可能是念珠菌感染。切勿亂塗偏方,母嬰同治+保持乾燥是關鍵。

故事三:及時就醫,避開潛在風險

阿杰左側乳頭持續瘙癢三週,起初像溼疹,藥膏無效後開始脫皮。她內心不安,最終還是去掛了號。

醫生建議活檢,結果是早期乳腺佩吉特病。因發現及時,治療後恢復良好。“幸好沒有拖延。”

⚠️ 警示:若出現單側瘙癢、持續超過兩週、皮膚出現糜爛、脫屑或乳頭變形,務必儘早就醫。排除風險,才能真正安心。

先放寬心:多數瘙癢源自“日常小刺激”

- 衣物摩擦:化纖面料、過緊內衣、乳貼使用過久;

- 清潔過度:頻繁使用沐浴產品,破壞皮膚天然油脂層;

- 激素波動:經期前、孕期、哺乳期,體內雌激素變化導致暫時敏感。

兩日安撫計劃:融入日常的溫和護理

換

- → 選擇柔軟、透氣的純棉內衣,新內衣先洗後穿,避免使用柔順劑;

- → 胸貼限時使用,不貼着過夜。

潔

- → 洗澡時用溫水沖洗乳頭,避免使用肥皂或沐浴露反覆搓洗;

- → 用毛巾輕輕按壓吸乾,勿來回摩擦。

護

- → 洗後3分鐘內薄塗一層無香料的保溼產品(如凡士林、醫用羊毛脂);

- → 新產品先在手臂內側試用,確認無過敏再使用。

緩

- → 癢時用毛巾包裹冰袋冷敷10分鐘;

- → 穿寬鬆衣物減少摩擦,睡前剪短指甲避免無意識抓傷。

記

- → 簡單記錄每日衣着、出汗情況、洗衣液更換等,幫助溯源誘因。

這些事,請別做!

- ❌ 不要抓撓或用力摩擦,避免破損感染;

- ❌ 勿用酒精、花露水、鹽水、花椒水等刺激皮膚;

- ❌ 拒絕熱水燙洗,雖然暫時止癢,後續會更幹更癢;

- ❌ 不自行濫用激素藥膏或抗生素軟膏,以免掩蓋真實病情;

- ❌ 不透氣膠帶或胸貼不宜長時間使用。

出現這些信號,請儘快就醫

- 單側瘙癢持續超過2周,且逐漸加重;

- 皮膚出現紅斑、脫屑、滲液、增厚、糜爛或乳頭內陷;

- 非哺乳期出現乳頭溢液(特別是血性或棕色);

- 乳房或腋下觸摸到腫塊,或皮膚呈現“橘皮樣”改變;

- 哺乳期伴隨乳房灼熱、紅腫、疼痛,疑似感染;

- 全身多部位發癢,伴乏力、黃疸或血糖異常。

就醫前準備:拍下清晰局部照片,記錄起癢時間與變化;攜帶近期使用的護膚品、洗衣液清單;如有分泌物,用乾淨棉籤取樣備用。

特殊時期的小提醒

- 經期前:減少咖啡因、酒精攝入,保持作息規律,適當低鹽飲食,有助緩解乳房脹痛與敏感;

- 孕期:皮膚更易乾燥,選擇成分簡單的保溼產品,用藥前諮詢醫生;

- 哺乳期:注意哺乳姿勢與乳頭保溼,疑似念珠菌感染需母嬰同步治療。

❓ 常見疑問小貼士

Q:可以塗凡士林嗎?

A:可以,薄塗一層有效鎖水,但勿厚塗堵塞毛孔。

Q:夜裏癢得特別厲害怎麼辦?

A:夜間皮膚更爲敏感。睡前加塗一次保溼霜,保持室內溼度40%-60%,牀頭備冷毛巾用於癢時冷敷。

Q:孩子總喜歡趴在我胸前,怕摩擦怎麼辦?

A:穿着柔軟居家服,引導孩子輕柔擁抱,可約定“擁抱十秒不蹭不撓”,轉化爲溫馨的親子儀式。

你每天照顧孩子、處理家務、忙工作,已經付出太多。乳頭偶爾癢一下,不代表你做得不夠好。

先給皮膚兩天溫柔的呵護,大多情況都會好轉。如果身體發出警示信號,勇敢就醫也是對自己最好的照顧。

你安心,才能更從容地擁抱每一個平凡而溫暖的日子。