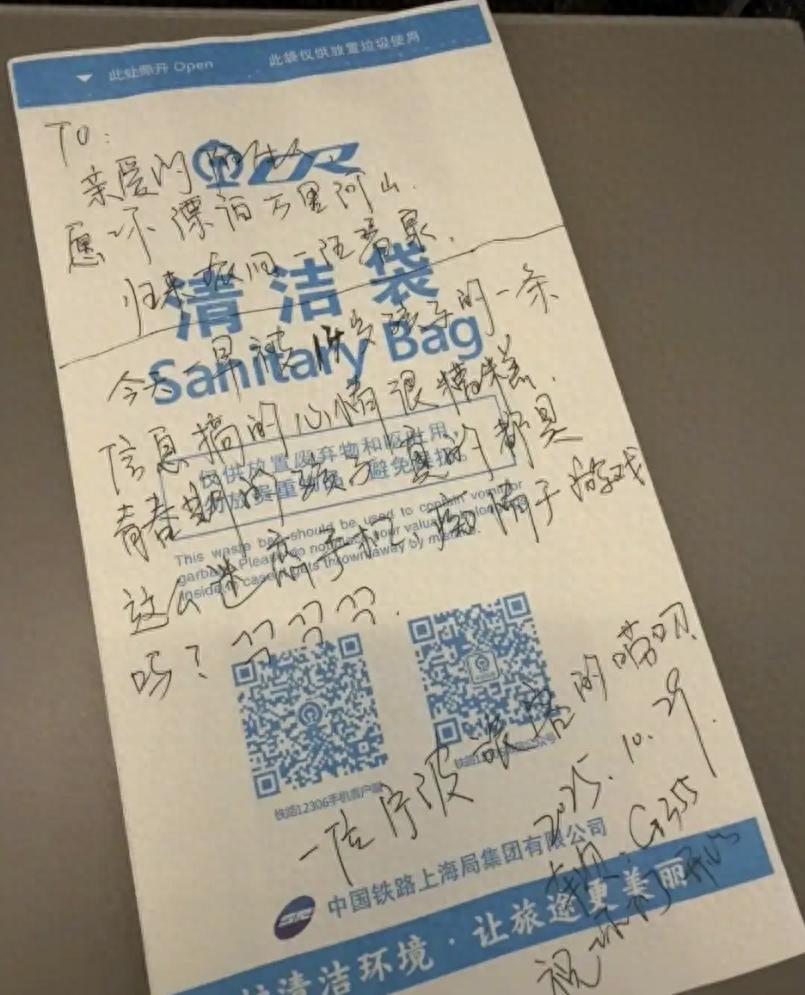

前段時間,動車G355上發生了一件頗爲戲劇性的事。

有一位女乘客在動車垃圾袋上寫了一段嘮叨的話:“今天一早被14歲孩子的一條信息搞得心情很糟糕,青春期的孩子真的都是這麼迷戀手機,癡情於遊戲嗎?”

留言落款處爲:一位寧波旅客的嘮叨,2025年10月29日,車次:G355。

後來,一位大學生網友在列車上意外發現了這個清潔袋。

她真誠地寫道:“我21歲,尚未步入社會也尚未爲人母,所以原諒我不能從媽媽的角度去思考您的問題,但我或許可以站在孩子的角度淺談一下我的想法。”

隨後,她坦誠分享了自己的青春期經歷。

初高中時,她也曾熬夜追劇看小說、打遊戲,被父母發現了好幾次。

爲此,她甚至失去了獨自睡覺的權利,但即便如此,她也會在媽媽睡着後偷偷看看手機。

轉機發生在一次“被抓包”後,她偷偷帶手機去學校被父親發現,本以爲會迎來一場風暴,但父母卻選擇了沉默。

父母的這份尊重,讓她自此再也沒有帶手機去學校。

同時,這位大學生還分享了列車上的見聞。

鄰座一個五六歲的小男孩幾次向他旁邊的父親透露出了對電子產品的渴望,而他父親一邊刷着手機一邊說“買一臺要好幾千”,沒有抬頭看孩子一眼。

這一幕讓她想到了自己的父母,在她沉迷電子產品期間,父母堅持每晚放下手機閱讀,並與她分享:“爸爸的書籤是一張嶄新的五塊錢人民幣,媽媽的書籤是她自己做的,鑲着蝴蝶。”

基於自身經歷,她最後真誠地建議:“言傳身教對我來說是一個很好的辦法,不知是否適用於您的孩子。”

很多網友對這位大學生的建議很是感同身受。不是小孩子放不下手機,而是大人放不下手機。

《論語》裏有一句話很精闢:其身正,不令而行;其身不正,雖令不從。

這句話用到家庭教育上就是:你自己做好了,不用命令孩子也會遵行;你自己沒做好,再怎麼說孩子也不會聽從。

孩子喜歡玩手機這件事說到底,毀掉孩子的不是手機,而是大人沉迷手機而且跟孩子在一起時機不離手的壞習慣。

關於玩手機這件事,其實我自己有被孩子懟過。

我幾乎一整天機不離手,工作時各種回覆消息、打電話,即使閒下來也會刷刷視頻,看一些又爛俗又上頭的短劇,或者玩幾局遊戲。

我自己手機在手,但不允許孩子一直玩手機。

前天晚上,兒子已經盯着手機玩了大半個小時,就是不願意去看書。

我看不慣,催了又催,可兒子一邊不耐煩地說“好的好的”,一邊又繼續目不轉睛地盯着屏幕。

這讓我氣不打一處來,就忍不住兇了兒子幾句。

沒料想,兒子一下子委屈極了,鼓着嘴、憋着淚反駁道:“你們不也是天天玩手機,我怎麼就不能玩呢?”

氣頭上的我脫口而出:因爲我是大人,你是小孩。

兒子又懟道:大人都沒做好,憑什麼要求孩子做好?

我瞬間啞口無言,一時之間不知該怎麼接。

作爲大人,無論是要教育孩子什麼事,我們總是按照這樣一套簡單粗暴的邏輯去對待孩子:

我是大人,你是孩子,所以我能做。我是大人,你是孩子,你就得聽我的。

但認真想一想:大人都做不到的事,卻要求孩子做到,這不是更加離譜嗎?

自己明明一有空就玩手機,卻勒令孩子多讀書;自己明明熬夜追劇,卻不許孩子貪玩。

我們總是抱怨孩子喜歡玩手機,罵孩子臭毛病多,將一切問題都怪到孩子頭上。

可我們耳提面命逼孩子去做的那些事,自己又做到了幾分?

這就是當代教育的一大怪象,瘋狂玩手機的父母,卻要求孩子戒手機。

看過一個教育短片《聽,孩子們在說》,裏面的一幕讓人印象深刻。

10歲的女孩滿臉落寞地坐在沙發上,一言不發。

女孩的爸爸在一旁玩王者,而媽媽則在一旁追劇,遊戲背景聲與電視劇的聲音充斥着她的耳朵。

身處這樣的“垃圾”環境,又怎麼指望孩子能自覺、自律,好好學習呢?

都說再好的老師,也比不上父母的言傳身教。

其實很多時候,孩子沉迷垃圾快樂,根在家庭,因在父母。

孩子玩手機的問題,本質上都是父母行爲的投射。

傅雷在寫給孩子的信中說道:世界上最有力的論證莫如實際行動,最有效的教育莫如以身作則。

父母是孩子的鏡子,孩子是父母的影子。

安徽省“全能學霸”董吉洋,中高考都是全省第一名。

她的父母從不給她製造壓力,反而用自己的行動去教育孩子。

“偶爾我不想看書,爸媽注意到了,也不說什麼,就坐下來看書,看到他們在看書,我也不好意思不看書了。”

教育孩子不要玩手機,喊破嗓子,不如父母做出樣子。

有時候我們總想通過打罵和逼迫,讓孩子好好學習,不玩手機,卻忽略了“以身作則,勝似千言”。

在孩子成長的過程中,沒有任何一股力量可以代替父母“身教”的影響。

博主@千里晴是海淀區的一位家長,她的女兒最終考上了北大。

衆所周知,海淀是雞娃重災區。很多人便以爲她也是通過卷孩子,把孩子捲進北大的。

但其實真沒有。

在女兒讀初中的時候,爲了給女兒營造一個良好的學習環境,她和老公約定在家都不準玩手機,如果遇到需要用手機處理工作的情況,那就溜進書房裏去工作。

而在客廳裏,他們放下手機,捧起書看。她自己是法律專業的,有一大堆專業書要讀,而她老公是搞設計的,也剛好需要大量閱讀。

女兒經常看見他們倆在讀書、在學習,也就很自覺地坐在他們旁邊,或是寫課堂作業,或是看喜歡的課外書。

所以,“看書學習”這個行爲在女兒的認知中是一件無需提醒的事。

女兒的學習成績從初中到高中都是名列前茅,她經常被老師邀請在家長會分享經驗。

每次她都只說到兩點:一是全家放下手機,二是全家拿起書本。

她認爲,一個家庭裏若父母能堅持做兩件事,孩子自然會變優秀。

孩子永遠不會乖乖聽大人的話,但他們一定會模仿大人。

你癡迷手機,孩子就會癡迷手機;你喜歡學習,孩子會跟着喜歡學習。

說白了,孩子不會長成我們期待的樣子,只會長成我們本身的樣子。

列寧的夫人克魯普斯卡婭說過一個教育觀點:“家庭教育對父母來說,首先是自我教育。”

育人先育己,教育是一種自省。

父母要想管好孩子,首先就要管好自己。

一個智慧的家長,在要求孩子不玩手機之前,往往會先審視自身,努力讓自己做到。

朱也天,被稱爲“邁巴赫少爺”,高考考了700分。

他之所以那麼優秀,不在於他家境有多好,而在於有一個以身作則的父親。

朱也天的父親朱軍岷說過,孩子將榜樣力量看在眼裏,也會激發自身內驅力。

比如說朱軍岷覺得,父母在孩子面前要有剋制力,這樣孩子未來遇到誘惑時,纔會有剋制力。

所以從十多年前開始,他們家都不看電視。在孩子面前,父母也很少玩手機。

長大後的朱也天,果然也有很強的自制力。

有段時間,他喜歡玩遊戲,也喜歡看別人玩遊戲。但父母對他接觸手機的時間有限制,時間一到他就關掉手機,去做功課了。

後來,他進入高三,就自己戒斷了遊戲。

還有朱軍岷認爲:父母勤奮,孩子就會勤奮。

所以他談生意時不會避諱孩子,讓孩子瞭解自己的工作,看到自己通過努力工作實現價值。

一家都在努力工作,在這樣氛圍中長大的朱也天,學習非常努力。他的學習,基本不用大人操心,經常自己主動去看書寫作業。

有次大年三十,剛喫完團圓飯,他就一個人躲到角落寫作業。

因爲努力,朱也天的學業一直很順利。

自律的父母,才能養出自律的孩子。

我們與其苦口婆心地勸孩子不要玩物喪志,不如自己先拿出熱愛學習、堅持努力的樣子。

父母對學習的熱愛,不斷自我鞭策、持續成長的精神,會映射到孩子身上,在潛移默化中點燃孩子對學習的熱情。

爲人父母,唯有不斷修煉自己,才能做好孩子成長的引路人。

這纔是教育的本質,是影響,而非管束。

作家鄭洪昇,有三個孩子。

大兒子鄭淵潔也成了作家,二兒子成了信鴿大王,小女兒當了一名中藥藥劑師。

三個孩子的事業,都與父親從小在他們面前做的事息息相關:

讀書寫字、飼養信鴿、中醫養生。

本不自律的父母,很難養出自覺的孩子。

我們是孩子永遠的生命範本,沒有一種教育力量可以超過父母以身作則的影響。

所以回到開頭,面對那個母親的疑惑,我們沒法不爲這個大學生的答案而拍手稱讚。

怎麼讓孩子放下手機?

言傳身教,以身作則。這就是最標準的答案了。